奇妙生长丨文化流淌穿梭,成为城市的独特肌理

城市文化的基因是什么?

襄阳这座城市给我们太多的惊喜。

三国文化、楚汉文化。

而楚汉文化的血液里流淌着农耕文化的精髓。

当我们想用物象去表达这锦绣山河的壮美,属于襄阳的独特物象便自然而然的冒出来了,艺术家赵明,选择的是纺锤。

纺锤这个物件在而今的生活中十分罕见,但当它以公共艺术的形式,不拘一格的姿态呈现时,却能带给观众别样的感受。

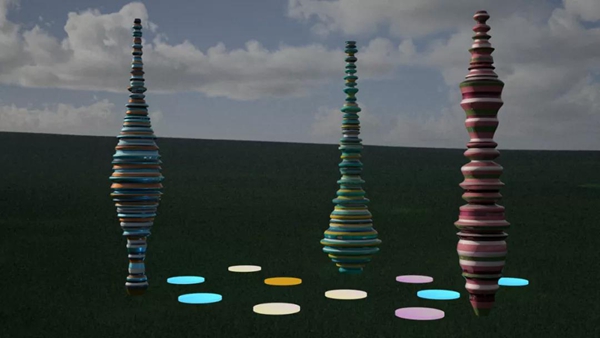

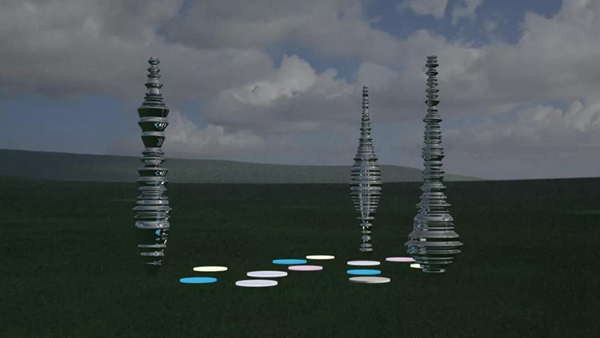

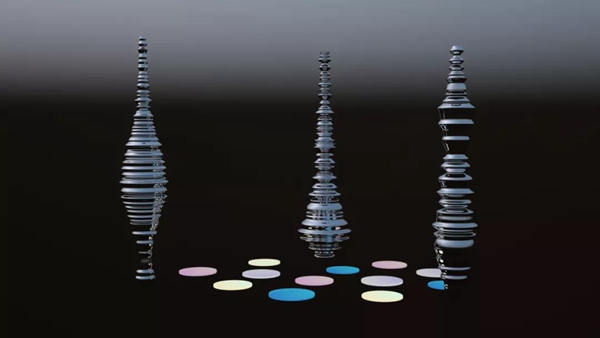

· · 《锦绣山河——转纺锤》

我们常常会说“锦绣山河”,那该如何想象?也许如同祖母手中的纺线穿梭在山水之间,呈现的是那一整片风土民情。

◎《锦绣山河——转纺锤》夜间模拟效果图

赵明

中国美术学院副教授

雕塑与公共艺术学院场所

空间艺术工作室主任,博士

重塑理想“景园”

Q:

用三个词形容襄阳。

A:

奇妙、灵动、生机

Q:

用一句话形容初次走入公共艺术节现场的感觉。

A:

一切皆有可能,重塑理想“景园”。(“景园”二字出自艺术家早期作品《日常景园》)

白桦林夜晚的宁静

和清晨的暖阳

Q:

创作营生活中,哪些事情让您印象深刻?

A:

进入奇妙小镇现场体验华侨城的空间生产能力,脑子无数次蹦出一句话“万丈高楼平地起”,感叹人类营建家园、重塑自然和社会的不息精神。

还有就是白桦林夜晚的宁静和清晨的暖阳让我感到舒适无比,很是难忘。

◎鱼梁洲白桦林的奇妙清晨

Q:

您在创作过程中是否遇到了瓶颈,是怎样克服的?

A:

创作过程中首先遇到的问题就是如何阅读并捕捉到地方的人文和历史线索,甚至是精神氛围。我最终决定聆听当地“人”、“物”及其土地所沉淀的故事自己述说。我采取有目的、有方法的文献查阅、城市游走,深入周边地区访谈调研、对话录音整理,从百姓生活中探寻历史曾留存下来的文化痕迹和地方赋予人的精神和情感状态。最终,形成目前的创作方案《锦绣山河——转纺锤》。

◎《锦绣山河——转纺锤》模拟景效果图

其中值得一说的是,我在去襄阳边上的新野汉画像砖博物馆考察时,在当地无意间发现了好几条路都是棉纺厂路和棉纺厂生活区相关的命名,于是走访了好几个老厂居住区,原来这里当初有很多棉纺厂,大家的收入大都跟棉纺织业及周边行业有关。于是我随机深入住户访谈闲聊了四位原来曾经在棉纺厂工作过的家庭主妇。这些对话基本能传送出来这个地方现代化初期的人们精神状态和生活境况:70、80年代单纯生活和工作的心态、爱厂如爱家、带孩子到厂区一边工作一边照看幼子的人不在少数。还有一个出租车司机本身就是在棉纺厂区的窗台上长大的。

所以,我更加肯定这里的生活世界不但可以跟华侨城造城运动联系起来,还可以跟三国有情有义的传说故事联系在一起,它们都是被普通劳动者用心和行动一针一线般地编织并且仍在继续创造和描绘着的。

3

走进土地的风景

任凭历史记忆

交织着文化想象

Q:

在参加此次创作营前,您之前的创作灵感大多来源于哪里?是什么激起了您创作的欲望?

A:

在参加此次创作营前,我一直沿着三个方向的公共艺术行动和计划来工作:其一,“世界重塑”公共艺术行动和计划,一般灵感来源于跨学科的思想碰撞;其二,“日常景园”系列艺术与人文地理相关的行动和计划,一般灵感来源于日常生活实践引发的思考;其三,基于场所营造的社会创新艺术行动和计划,这个路径中的灵感涉及社区社群或城市微更新的参与式艺术行动。

这三个方面其实不能简单说是依靠传统的艺术“灵感”来进行创作,而更多地是去探讨一种与地方生活和人群紧密联结的新型公共艺术思维、路径和方法。平时我通过拓展多学科交叉的知识、方法,来重新思考公共艺术是什么、为什么以及如何展开等基本问题,进而力求在实践中提出对整个情境化问题的艺术解决方案。

Q:

在您的艺术生涯中,是否有您个人特别喜欢的作品,哪个艺术风格对您影响最为深刻?在您的作品中形成了怎样具体的个人特色?

A:

目前我会比较多研究(可能不止是喜欢)新型公共艺术中有些进入特定地点的艺术实践,比如社区艺术、参与式艺术等无论在艺术形式和空间生产观念都迥然有别于传统现代主义艺术的那些新的艺术可能与实践。对话艺术、基于场所的艺术营造、作为文化行动者的艺术以及公共设施的艺术化营造和作为社会福利的艺术分享策略等等。

在这次的作品中我正在思考并实践对于物质文化、风景文化中那种交融共生的内在于场所力量中的东西,如何转化并且被人们看见和感知到。在兼顾造物造景的同时,借助光影交互的系统设计,用以强化人、事、物、场景的关系性体验;与此同时我也刻意地回避着艺术家个人的主观表达,试图将作品内部空间开放给观众,来通融内与外、身与心,人与物,景与情,指向一种交织、互联、互塑、共存的日常景园。

· · 代表作:《日常景园》

作品《日常景园》从酉阳当地住户庭院园景出发,通过3D采集的手法,收集大量山石造型及吊脚楼门窗等建筑构件式样,通过电脑生成数字模型,并对采集到的造型进行重组,再制成磨具,最后浇铸成型。

◎艺术家代表作:《日常景园》

Q:

您怎样理解“奇妙生长”?

A:

生长的奇妙之处在于它并非沿着合情合理的同质化路径,也并非沿着逆反常规的异质化轨迹,而是在异同之间释放出一种弹性的生命张力,既持有顺其自然的心态,又激发了生命底部全部的能量,自主地呈现出一种主体抉择下的生长。

◎艺术家奇妙镇工地考察中

Q:

您作品的创作灵感来源于什么?它和襄阳的关系是什么?

A:

《锦绣山河》创作灵感最初来源于我对襄阳及其地方话语的想象。今天走进这片土地的风景,任凭历史记忆交织着文化想象:一片厚土,整饬待建,历史中它曾书写过有情有义的三国故事;进入现代城市,勤劳的当地人又耕织出对家园的新愿景;徜徉在小广场和公园,当地人的家长里短、曲艺杂谈时而会此起彼伏地喧嚣而起;游走在街巷邻里,简易的屋舍在女主人的寒暄声中透露出质朴的暖意。我边走边想,这地方的话语奇妙地生发于此,又奇妙地将土地上发生的故事编织成文化,流淌穿梭成为城市和街区的独特肌理。之后,我又考察访谈了附近地区的文化、经济和历史。

真正有启发的想法是在去新野汉画像砖博物馆考察时,受到街道命名的启发,意识到棉纺织业曾经在这里作为重要的现代化生产支柱,有过一段早期现代化的辉煌。我立刻就随道路名称寻找到了纺织厂宿舍区并展开了与退休棉纺厂女工的几段对话和闲聊。从而,我确信棉纺织业和我们这块土地早期现代社会的风景编织有关。于是开始了纺锤这个古老的物件和象征社会经纬之线的关系研究。锦绣山河,便是在此基础上展开的更视觉性的创造转化,后期借助光影交互技术也是基于编织作为一种文化行动的旨意。

◎华侨城领导参与艺术家头脑风暴

Q:

您的作品是怎样和奇妙镇结合的?

A:

作品《锦绣山河》

从对地方话语的想象开始。这里的“话语”不仅仅是方言,而更多地包括了人和地方的言谈举止、声色味触法等。在我初次踏入这片土地时,漫无目的到处闲逛,观望、听闻、对话、体验、品味、触碰等等是我想要了解一个地方的n种方法。

基于华侨城的造城蓝图之诘问。空间生产还是场所营造?这是我在襄阳游走时头脑中不断追问的问题,尤其是看到那些大型游乐场、房地产、商业综合体、如画的小镇雏形等城市构筑物拔地而起时,心中不知是喜是忧。然而,我们公共艺术创作营的一行人作为文化行动者还好来得不晚,可以跟小镇共同生长。

回到本次公共艺术创作营的初衷:建立与小镇共同生长的创作模式,建构与小镇匹配的公共艺术制度,营造能与本地人群共享的公共艺术景观和城市文化新地标。这次我的创作力求把艺术真实地嵌入到小镇空间生产和营造的全过程中,包括与众多参与者(决策者、投资人、政府人员、规划师、设计师等)的对话和协商并根据反馈及时调整方案走向。

奇妙是一种既非常个人又具有共情的感觉状态。我的创作在去个人化的尝试中,吸取了色彩心理学的方法和线条韵律的光影交互法,在造型处理上则利用了三个最典型的古老纺锤原型,艺术化处理后以等比例放大方法来简化视觉样式、凝聚力量感,同时将内部空间开出一条律动的螺旋线,呼应和强调“社会编织”和“经纬秩序”以及线网的连结能力等象征意义。

公共艺术作品的场域化物理营建和以艺术行动连结并催生空间意义生产的双向维度来共同营造一个充满生机和活力的场所。

◎《锦绣山河——转纺锤》模拟景效果图

Q:

观众会在怎样的情景下与您的作品相遇?您期待观众得到什么?

A:

观众不是一个无利害的旁观者而是一个身心都参与进来的主体,体验此景生发此情,从而经由感悟获得记忆的烙印,深浅则因人而异,作品并不会刻意去诱惑和刺激某些欲望。

我想通过作品,观众能够体悟并且想要表达些什么,而不是我想让他们被动地应激反射。我希望能有更多的人可以在作品的平台中相遇并且莞尔一笑。

Q:

对您来说,您的作品做到了怎样的突破?

A:

我的作品开始放掉自说自话,我的创作过程开始扎根于社群和地方,希望它能健康生长并且创造出奇妙而独特的经验。

Q:

再过10年,20年,您会怎样看待曾经留在奇妙镇的艺术作品?

A:

我希望10年后我能亲自前来感受我当初对奇妙的理解,来重新反思自己当初对公共艺术力量的调度。

◎驻地结束前一晚艺术家与工作人员们围坐鱼梁洲白桦林,把酒言欢

创造不经意的相遇和感动

成为人际间的美好互动平台

Q:

公共艺术强调生态环保,在您的作品上是怎样体现的?

A:

生态在我的艺术实践中更多体现在空间的软建构,暨意义和价值建构方面。物质文化和风景文化说到底都不止是“物”和“景”的对象化问题,而是关于人的身份、活动、痕迹、记忆和认同等等问题。

简单说,我把自己的作品视为通过场所艺术所营造的一个界面,它的生态根性在于用靓丽活泼的色彩和参与式的交互系统设计来激活人们单纯而美好的体验。正如幸福感仅仅是某种单纯的满足、简单的快乐、相遇的喜悦等,这些并不需要资本和利益的复杂纠缠。这是一个释放人性基础情感(喜乐)的庆典小广场,它借助每一个个体的参与,使其重拾简单喜乐的情感体验,从而能从行动者的角度来对抗紧张而高压的工作和时空压缩所带给人们的焦虑、抑郁、迷失等空心化问题。

同时,在物质场域营建完成后,还会择期策划一些关于“转转乐”古老纺线工作坊的参与式活动,让人们能体验古老的纺线劳作之美和快乐。

Q:

您对公共艺术节的未来的期待?

A:

我期待它能够在人群中创造许多不经意间的相遇和感动,我希望每一件公共艺术作品都成为人际间的美好互动平台。

公共艺术嵌入社会和地方生活

重新生长

Q:

古城文化底蕴与现代艺术之间如何共融?

A:

要让古城文化真实地活在当下,让有情有义的三国列传和日常生活情景的微小叙事联结起来,回归到人性的、有温度的、互相联结的场所营造,让艺术嵌入社会和地方生活,重新生长。

城市公共空间

重新吸引更多人的亲密参与

Q:

公共艺术与人居环境,会带来怎样的宜居性?

A:

从文旅角度看,将公共艺术视为一种社会可持续发展与创新的文化策略,本质上是把公共艺术作为社会文化福利共享、普惠于大众,有利于人居环境在美学品质提升的同时兼顾伦理面向的可持续发展,是空间生产转向场所营造的人性化、弹性发展的科学与艺术互融的路径。

Q:

公共艺术节与文旅之城,如何相互成就?

A:

公共艺术与文旅之城相互成就,正是期望将文化生产作为解毒剂渗透进资本操控下的空间生产,努力营造充满人性张力和生机的场所为目标,从而扭转目前城市空间的疏离感,激发人群对城市公共空间的家园意识和主动参与意识。

公共艺术节作为艺术行动和事件,虽然不如雄伟物化的纪念碑隽永,但却能释放轻巧灵活的针灸式的关系性疏通的优势,令城市公共空间重新吸引更多的人亲密参与。

#PUBLIC ART#

—

城市的风貌是城市特有的山水、空间、气质等的融合体,具有独特的文化素质和艺术魅力。当公共艺术与在地文化相遇,碰撞出城市的文化脉络、底蕴和历史记忆,展现城市独特魅力。

襄阳华侨城邀请众多艺术家驻地创作,以“根植于本土的艺术品群”保留城市的空间秩序和城市肌理,带来大众认同感和归属感的视觉焦点,营造出全新的记忆场所,讲好新时代的襄阳故事。