奇妙生长 | 城市的基底蕴藏着生生不息的力量

【本文约2814字,阅读时长约5分钟】

# 奇妙生长 #

城市是何种模样?

人们总是赋予它很多的形容词:喧嚣、热闹、现代、时尚、宜居、节奏快……

从许多个形容词里拼凑起的城市,未免太抽象,这样的城市在每个人脑海里出现,都是不同的画面。

有没有一种方式,能让我们触摸到城市的基底?

当指尖拂过,城市的基底传导到脉搏,属于这座城市的唯一的印记便涌入你的脑海,这是永恒的具象。

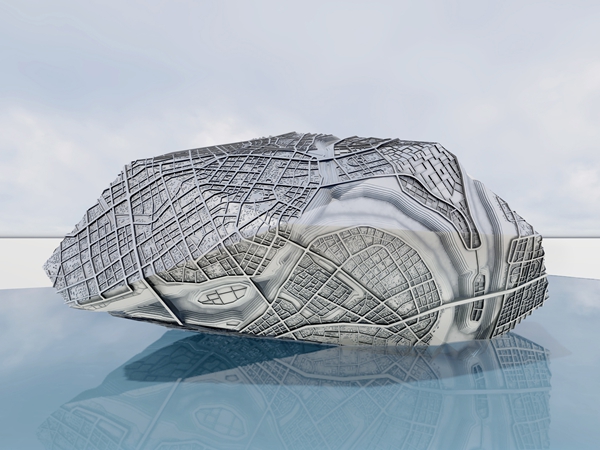

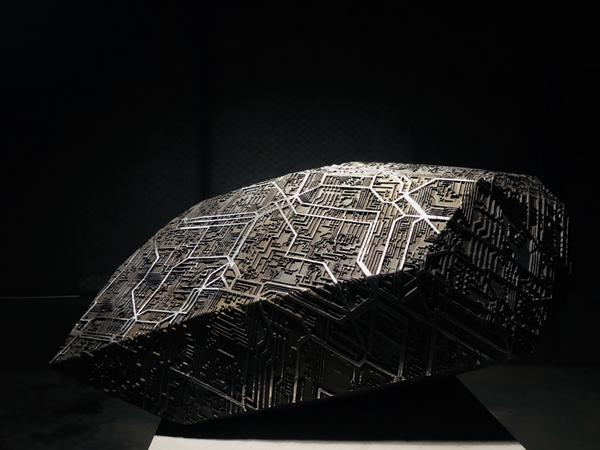

杨光的《镶·城》,把襄阳城市的基底篆刻在石头表面,一切都生动起来,在清朗明静的夜空,透出明明暗暗的光,以上帝的视角窥视这座古老又生机盎然的土地,一如城市里繁衍休憩的人们,生生不息,坚韧生长。

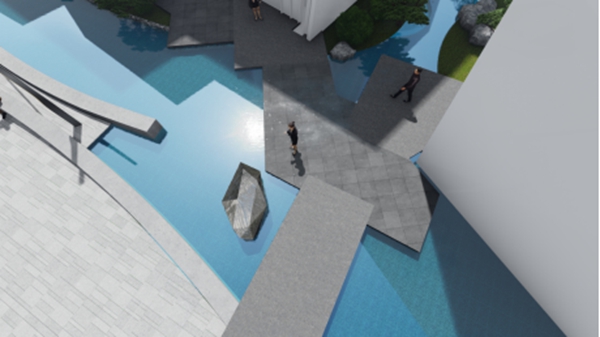

◎ 《镶·城》效果图

· · 《镶·城》(2020)

材料:铸不锈钢

尺寸:260x150x110cm

作品阐释:一块石头,表面是襄阳的城市肌理。夜间透着光,借上帝的视角窥视这片土地,以发展的眼光注视这座城。

杨光

深圳市公共艺术中心

艺术总监

中国雕塑学会

理事

关于创作的自述

我在农村出生,在深圳生活、工作,亲身见证了中国这座城市的快速发展。

作品的创作主要来源于这座城市、来源于我的生活。

至于创作的欲望?我想酒鬼除了和大家喝酒外,大多数时间就是独饮。

藏在盆景里的艺术张力

Q:

在您的艺术生涯中,哪个艺术风格对您的影响最为深刻?在您的作品中形成了怎样的个人特色?

A:

古今中外值得我学习的艺术家实在太多了。

喜欢的艺术门类也不少,绘画、雕塑摄影、园艺等等。我对盆景艺术印象深刻,盆景师为达到理想效果,会花十年、几十年甚至一辈子去培养盆景,这种创作精神让人敬佩。

《新盆景》系列就是借用中国“盆景”的形式,它是活的、生长着的作品。

· · 《 新盆景 》(2003)

尺寸:30x25x60cm

材料:不锈钢

◎ 《新盆景》系列局部/树

【杨光对于盆景只是借用。他只是借用了盆景的方式,对岭南人情有独钟的盆景进行了转化,赋予它们一种更有文化张力的形态和具有雕塑感的空间方式。

他让工业文明时代最典型的金属材料‘不锈钢’成为盆景的外部载体,让土壤、活的树木与之并列、交错、组合,形成了科技与自然、金属与生态的对比。

它给人的联想是:人为的、装饰的、光亮的、夸张的工业文明和自然的、生长的、绿色的、生态的文明形态之间所存在的矛盾和冲突,它甚至还能引发出生长和压抑、自由和束缚、冷漠和温馨的各种视觉联想。

杨光的新盆景系列参加过许多展览,它们不仅在展厅展出,更多是在户外,参加户外雕塑展,进入公共空间,在公园等环境中永久陈列。

我们无需更多地对这些作品的文化意义进行阐释,我们相信,这些作品给了人们一个思考的契机,而杨光个人的生态观念和情感状态就隐藏在这些作品的背后,人们面对这些既熟悉又陌生的“景”,自然会思考作品的意义。】

——孙振华《别样的风景·关于杨光的雕塑创作》

奇妙的公共艺术里

掩藏着城市的生长轨迹

Q:

您怎样理解“奇妙生长”?

A:

我理解的“奇妙”多半是指天马行空的,出人意料的;而生长是需要有一定的环境和契机的,需要天时地利人和才能自然生长。

所以能够出现“奇妙生长”不单单得依靠艺术家个人,还需要周边的环境配合。

Q:

您本次的创作灵感来源于什么?它和襄阳的关系是什么?作品是怎样和奇妙镇结合的?

A:

灵感来源于中国城市化的快速发展。我理解的城市,是通过人为规划而形成的新的生态环境。当然,襄阳从古至今,也一直被人为所改造而变化。

这件带有在地性创作的作品,具有未来感。它是为襄阳而做的,放置在奇妙小镇的水中,遵循造园立意,让作品融入景观环境中。

取了个名字叫《镶·城》,“镶”是“乡”的谐音,暗喻着从乡村向城市的转变,提出中国近几十年城市快速发展所引发的问题。

造型是一块石头,表面的肌肤是襄阳这个城市规划发展的基底,夜间透着光,以上帝的视角窥视着这片土地。

作品用3D建模、3D打印及铸不锈钢的现代工艺呈现,凸出部分是镜面效果,人们遇见后有既熟悉又陌生化的感觉。

它体现的是城市发展与自然生态之间的语义冲突,我希望它是一个让人思考的对象。

· · 《镶·城》(2020)

尺寸:260x150x110cm

材料:不锈钢

◎ 《镶·城》虚拟实景图

Q:

公共艺术强调生态环保,具体在你的作品上是怎样体现的?

A:

《电子废弃物》系列是带有表达生态环保的关系,但作品更多的是希望引发观众对生态、科技与未来的思考。我认为公共艺术不一定是强调生态环保,但可以通过公共艺术,引发大家对生态环保的思考。

· · 《有机生活》系列(2012)

材料:电子废弃物

◎ 《有机生活》系列实景图

· · 《另外的景观 》(2017)

尺寸:290x210x310cm

材料:电子废弃物

◎ 《另外的景观07》实景图

【对废旧材料的重新利用,使用日常被抛弃的、不和谐的物体做素材,这应归功于达达主义的丰富遗产。

在艺术家眼里,废旧报纸、剩烟蒂、旧卡带、旧磁盘也有它们独特的魅力;甚至垃圾堆里捡来的各种‘破烂儿’,也都能成为独一无二的艺术奇葩。

艺术家把生产、生活中的废弃物经过艺术的构思、整理和组合创作为雕塑,其主要目的是向公众传达环保的理念。】

——杨光《生态雕塑的发端及当代状况》

根植于基底的艺术

激发无限新可能

作品《镶·城》延续了我先前的创作习惯,没有特别的突破。但这种城市规划表皮肌理的嵌入,或许为我的《未来石》系列创作开启新的可能性。

· · 《未来石》系列(2018)

尺寸:80x42x35cm

材料:铸不锈钢

◎ 《未来石》系列

Q:

您期望观众得到什么?

A:

在作品设置的时候,我已经考虑了它与景观的融合问题。因此,观众看到的是一个整体的景观环境。

如果观众有兴趣进一步地自我解读作品,我相信观众获得的不单单是作品奇妙的石头肌理,或许会有更多奇妙的解读和思考,倘若能与我产生共鸣,那是最为高兴之事。

Q:

再过10年、20年,您会怎样看待曾经留在奇妙镇的艺术作品?

A:

10年,20年后,科技及技术的不断发展,城市会随之规划而变化。作品将成为这里曾经的故事。

它存在的时机和空间是有特定性的,有前瞻性的,倘若不合时宜,必将被移除。希望这件作品可以一直留在奇妙镇。

Q:

您对公共艺术节未来的期待?

A:

希望公共艺术节在“艺术性”上能有更好的发展,期待“新菜雕”不再盛行。

艺术浸入日常

点亮城市未来

Q:

公共艺术节与文旅之城如何相互成就?

A:

公共艺术是文旅发展的一个方向,古城文化底蕴与当下艺术之间的融合需要整体的规划,这是景观规划与建筑规划探讨的话题,当然,艺术家可以参与设计过程,让艺术更好地融入环境与建筑景观。

公共艺术是人居环境的调味料,它不单单是视觉功能性方面的使用,更多地是在精神层面的引入,这种精神层面的互动可以是通过景观规划引入,亦可以通过宣传表达扩大影响。

规划好,设计好,作品好,融合好,宣传好……自然就相互成就了。

当然,文化不是一天就能形成的,而是通过时间沉淀和积累,活动的持续举办。

#PUBLIC ART#

—

时代在变幻,生活在向前发展。当艺术以润物细无声的方式接入生活日常,打开全身的感官神经,会清晰地感受到生长的轨迹。

2020首届襄阳华侨城公共艺术节,将持续为您提供永不停止的艺术之旅,以别开生面的艺术互动装置,让每一个生活在襄阳的体验者拥抱文化与艺术的融合,遇见更美的襄阳。

—END—

部分图片来源于网络,如有侵权,请告知删除。