华侨城荣获“致敬深圳经济特区成立40周年领军企业”称号,凭什么?

8月26日是深圳经济特区成立40周年纪念日,作为发展中国特色社会主义市场经济的"试验场"和"先锋队",短短四十年,深圳从一个边陲渔村迅速成长为具有国际影响力的国际化创新型城市,并涌现出一大批优秀企业。近日,在《经济观察报》主办的深圳经济特区成立40周年特别盛典上,华侨城集团与腾讯控股、中国平安、招商银行共同荣获“致敬深圳经济特区成立40周年领军企业”称号。为向特区40岁生日献礼,本期我们以深圳华侨城片区的规划发展为例,梳理华侨城故事、展现华侨城理念,致敬特区精神!

注:下文主要转自“城PLUS”《特区轨迹:深圳华侨城(上)》、《特区轨迹:深圳华侨城(下)》,由“华侨城创新研究院”结合“创想华侨城”等内容略有删减

「 “华侨”渊源 」

华侨城的故事还需要从“华侨”二字说起。在1960年,以印尼为代表的一些东南亚国家开始制定排华政策,十余万华侨因此纷纷返回中国。中国政府成立“中华人民共和国接待和安置归国华侨委员会”,协调与海外华人关系密切的南方省份,迅速新建、扩建了25个华侨农场以紧急安置华侨。1978年越南也掀起排华浪潮,这些省份又改建、扩建了一批华侨农场,安置了约16万越南难侨。两批共建华侨农场84个,其中包括位于深圳宝安的光明农场,因此光明农场也后改称为“光明华侨农场”。

1979年4月,国务院侨办决定在深南大道旁建立光明华侨农场沙河分场,面积12平方公里,耕种区域包括了今天的华侨城、西至大沙河、北到北环大道、南至海边,这便是后来华侨城的诞生之地,今天华侨城内的光华、光侨这些地名还默默记载着这段的历史。

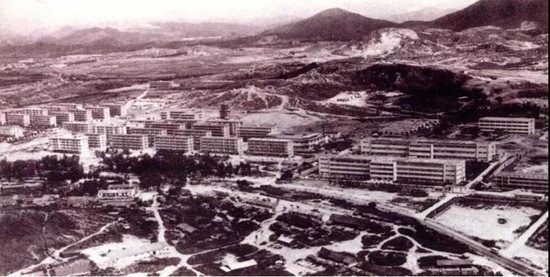

光明华侨农场沙河分场

1979年,为适应改革开放的新形势,国务院侨办开始积极探索新时期侨务工作服务经济建设的新途径。80年代初,国务院侨办党组多次研究并向中央和国务院领导报告,希望将深圳沙河农场办成引进华侨资金、技术和人才、开展侨务工作的经济开发区,但该建议因未得到各方同意而被搁置。

1984年的华侨城

「 小城故事 」

1985年3月,全国侨务工作会议正式提出建设“深圳特区华侨城”的构想。1985年8月经国务院领导授权批准,国务院侨办和国务院特区办以侨秘会字002号文发出了《关于香港中旅集团开发建设深圳特区沙河华侨城的通知》:从沙河华侨工业区划出4.8平方公里,建设具有工业、商业贸易、旅游、房地产、文化艺术设施的主要外向型的工业区——深圳特区华侨城,作为新时期侨务工作的窗口和基地。

1985年11月,在国务院侨办的任命下,深圳特区华侨城建设指挥部正式成立,同月,华侨城成立党组,1987年9月成立党委。1985年,华侨农场由中央和省侨务部门主管的领导体制,改由地方政府领导。

华侨城建设指挥部成立大会旧照

“飞地”型的独立开发区模式正式起步。与全国许多独立开发区一样,华侨城当时也是远离城市中心的一片工业“飞地”。城区从发展“三来一补”加工业起步,得益于经济特区的政策环境优势,迅速成长,众多企业出口创汇在全国领先。

在城市建设方面华侨城已经显示出了超越时代的远见。华侨城初建时,时任国务院侨办主任廖晖就明确要求首先做好规划工作,要坚持高水准。华侨城当时提出“先规划,后建设”的开发原则,以规划为龙头,构建成华侨城可持续的发展平台。在其它新建开发区的建设者忙于引进外来产品、设备和资金时,华侨城高价引进的第一个“项目”,是以年薪11万美元的高薪聘请新加坡规划大师孟大强作为顾问,来设计规划这最初的4.8平方公里土地。

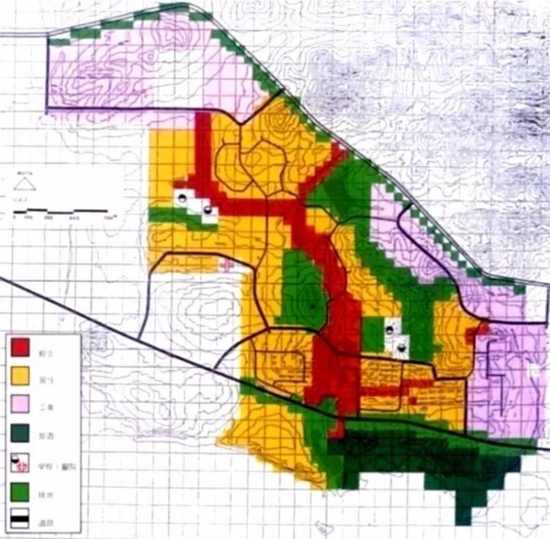

1986版总体规划用地图

孟大强主持的1986年总体规划(1986—1995),确定城区性质为“以轻型工业为主,兼有商业旅游、文化、居住功能的外向型城市组团”,提出“依托自然、以人为本”的规划理念,以深南路为界,确定了南片游憩文化,北片工业、居住、商业为主的总体功能布局并延续至今。

此次规划是华侨城区开发建设历程中一个重要的里程碑,科学的、前瞻性的规划在华侨城后来的建设中一直发挥着重要作用,为建设和发展奠定了基本蓝图。在此规划指导下,中规院深圳分院编制了详细规划,逐步形成一个比原定目标更完善的华侨城。在这版规划的10年里,华侨城已从一个落后荒芜的城市角落变成了绿树成荫、环境优美、功能完善、独具特色的海滨城区。

1986版总体规划总平面图

「 工业种子 」

在归国华侨中的部分技术工人,成为了深圳工业起步的种子。1979年3月15日在国务院侨办领导主持下,广东省华侨农场管理局与香港港华电子公司在北京签署了“光明华侨电子厂合作协议书”,同年12月签订了“广东省光明华侨电子工业有限公司合资经营协议书”,并成立第一届董事会。中国第一家中外合资的电子企业就此诞生。

1980年5月,光明华侨电子厂正式在深圳特区沙河工业区合资生产,主要生产收录机、彩色电视机、音响组合、计算器、电子表等电子产品,并给自己的产品取名“康佳”。那一年,康佳生产收录机机芯30.4万套,创汇112万元,经营净利润83万元。除康佳外,华力、华盛、 兴华拉链、金利丝绸、 大通等企业出口创汇也一度全国领先。

1979年成立的光明华侨电子厂,现为华侨城集团旗下康佳集团

「 旅游基因 」

90年代,锦绣中华和民俗文化村、世界之窗等3个主题公园的出世带来城区产业结构的巨大变化,而且也彻底改变了整个城区的功能性质和发展格局。

1990年开放的“锦绣中华”微缩景区,是当时世界上面积最大,反映中国历史、文化、艺术、古代建筑的一座实景微缩景区。“一步迈进历史,一日畅游中华”,正式开放的第一年,便以接待游客超过300万人次、9个月收回投资,轰动了中国旅游界,并由此引发了主题公园的建设热潮。1991年开放的“中国民俗文化村”把民族文化、民俗文化和民间文化做成了经济的大文章。3年后开放的“世界之窗”告诉人们,“你给我一天,我给你一个世界”。

“锦绣中华”、“民俗村”与“世界之窗”三景区以静态景观为平台,突显每一个景点的个性,强化了主题公园的表演功能,注重了公园的文化性和精致性。“锦绣中华”的出现,铸就了中国主题公园产业的一座里程碑,也使得华侨城旅游业异军突起,迅速成为华侨城的核心主导产业。

1989年11月22日,国内第一个实景微缩景区——锦绣中华开幕

「 复合城区 」

1992年小平同志南巡讲话,掀起了南中国新一轮的高速增长热潮。随着香港97回归的临近,深圳的城市发展也进入一个新的阶段,完成了从一个边陲小镇到新兴大城市的转变,产业面临转型和升级。在这一大环境的影响下,华侨城区的工业比重也逐步下降,传统工业被淘汰,优秀企业稳步发展但生产环节逐步外迁,工业与城区的空间联系开始弱化。旅游业继续高歌猛进,游客规模的迅速扩大带来经营效益的节节攀升。

着眼于已有的工业基础和旅游业取得的骄人业绩,以及对城区房地产业发展的良好预期,1996年制定的《华侨城发展战略与规划纲要(1995-2004)》,提出华侨城区的定位为“建成以先进工业为基础,各项事业协调发展,服务功能综合配套、城区环境优美高雅、社会风尚健康文明的现代化科技旅游商务区;建设成为中国城区规划建设的典范和我国侨务工作的“窗口”和“基地”。

20世纪90年代的华侨城总部城区

在环境建设取得骄人成就的同时,华侨城将提升文化品位作为突出城区特色的手段之一。1997年国家级美术馆何香凝美术馆落成,1998年起连续举办当代雕塑艺术年度展,2000年起每年举办“华侨城旅游狂欢节”等,大量文化设施和公共空间的建设以及一系列文化艺术活动的开展,为城区发展注入新的文化内涵。

华侨城总部城区的第三次总体规划(2005—2015),重在探索人文生态示范区的可持续发展之路,提出了华侨城四大规划的原则:因地制宜地建设生态城区的环境;突出人文旅游,丰富城区内涵;以旅游和居住为核心进行功能混合布局;以人为本规划新城区的交通系统。立足于国家与深圳城市转型的机遇,提出城区发展新定位,让总部城区下一步的持续发展成为公司其它大型综合成片开发项目新标准形态。

深圳欢乐谷(图源:创想华侨城)

「 文化艺术 」

华侨城一直充满了对文化艺术的热爱气氛。因为华侨城优质生活的概念一直把精神生活包括在其中。在深圳华侨城生态广场的绿树浓荫下,享誉世界的法国雕塑家Daniel Buren作品《地平线》正立在你的眼前。从1998年开始,深圳当代雕塑展已经在华侨城举办了八届。历届雕塑展留下来的20多件公共雕塑作品如今遍布在华侨城的生活社区里。

华侨城生态广场 ©大疆社区

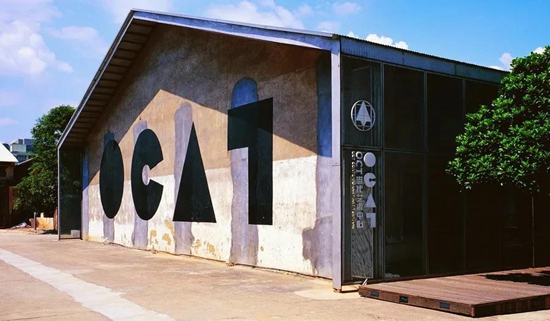

1996年,华侨城投资数千万元,建成一座国家级美术馆——何香凝美术馆,并于1997年4月开馆;2005年1月,由华侨城地产建设并提供支持运营的OCT当代艺术中心开馆。作为何香凝美术馆属下的分支机构,它是中国目前唯一的一所隶属于国家级美术馆的当代艺术专业机构;2008年9月1日由华侨城集团打造的华·美术馆是全国首个按照国际标准建设的先锋设计美术展馆,它的建立是华侨城完善整体艺术布局的一项重大举措。

OCT当代艺术中心(图源:www.octloft.cn)

三个美术馆共同构成华侨城的“艺术三角”,成为这个城市的独特文化地理。涵盖创意、研发、设计、制造、展览、交易、演出等所有环节,形成全方位的艺术布局,互相借力,联动发展,对中国艺术形成更为强大的推动力,成为体现深圳甚至中国文化软实力的一个重要窗口。

「 创新创意 」

华侨城东部工业区位于华侨城城区东北部,是华侨城早期工业发展的主要区域,也是深圳城市产业发展的一个缩影,即城市从“三来一补”加工业开始兴起,在不断发展繁荣的过程中,原来的城市郊区变成了城市核心区域,资本密集型产业也逐渐替代了劳动密集型的产业,工业区面临转型。

2005年,华侨城创意文化园项目启动,开始促进华侨城东部工业区厂房向创新空间转换。2006年5月19日,“深圳市华侨城创意文化园”在OCT-LOFT正式挂牌,由此奠定其在中国创意产业的战略地位。2007年1月28日,OCT-LOFT华侨城创意文化园隆重开园。

图源:image.baidu.com

通过对华侨城东部工业区的部分工业建筑进行重新定义、设计和改造,营造出一个后工业化特色的新型工作、生活空间,该区域逐步发展成为画廊、艺术中心、出版、演出、艺术家工作室、设计公司以及精品家居、时装、餐饮酒吧的聚集地,成为融合“创意、设计、艺术”的创意产业基地,填补了当时华南地区在特色文创空间方面的空白。

华侨城创意文化园项目保留了这些厂房的历史烙印,成为深圳经济特区成立初期发展历史的重要文化载体,使其免于湮灭在高楼大厦中,也为深圳创意产业发展搭建一个重要的聚集平台。2005年1月28日,以“做中国当代艺术的航空港”为理念的OCAT(当时又名OCT当代艺术中心)在华侨城创意文化园成立。随后,OCAT以它高水准的学术精神和专业性、从历史角度观察当代的深刻视野,迅速被艺术界、学术界认可。

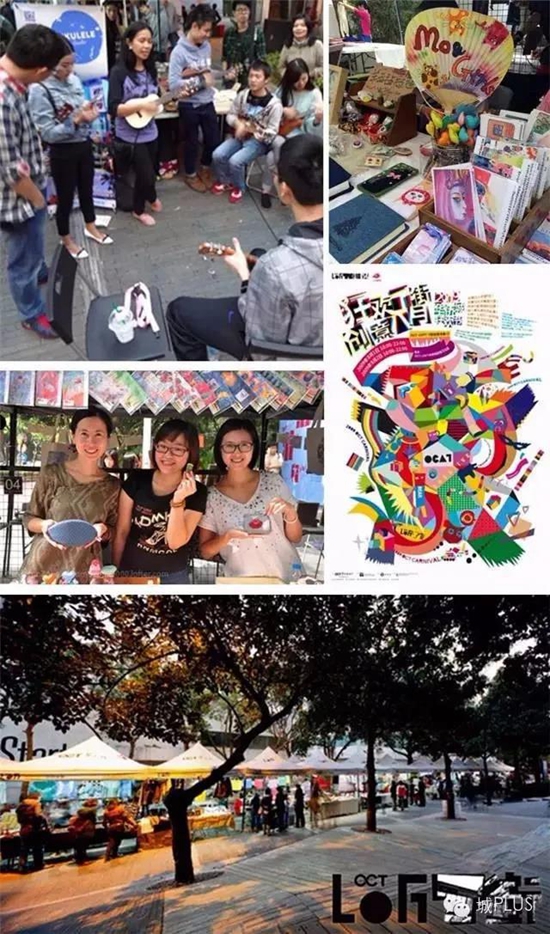

华侨城活跃的创新人群和丰富的创意活动

2008年11月19日,联合国教科文组织正式批准深圳加入创意城市网络,并授予“设计之都”称号。2015年新年伊始,国务院总理李克强来到华侨城创意文化园,走进了一家叫做“柴火创客空间”的工作室,与年轻的创业者亲切交谈。在那之后不久的两会上,李总理就向全国的创业者发出了双创动员令:“大众创业,万众创新”。

柴火创客空间(图源:www.chaihuo.org)

「 生态宜居 」

生态宜居的理念一直伴随着华侨城的发展。华侨城的空气质量、水环境质量、声环境质量、生活环境质量等各项指标远高于深圳市的人均水平,在国内外生态城中也处于较高水平,也因此曾获联合国环境规划总署“国际花园社区”金奖、“全国绿色社区创建活动先进社区”称号。

华侨城湿地的成功保护与修复为华侨城的生态环境再次增添了亮点。上世纪九十年代,深圳湾填海留下125公顷的滩涂没有填,涨潮时会形成一个大湖区,由北湖(69万平方米)、南湖(56万平方米)两部分构成。北湖,就是华侨城湿地的前身,也是我国唯一处在现代化大都市腹地的滨海红树林湿地。华侨城集团于2007年从市政府手中接管了华侨城湿地,也由此成为首个受托管理城市生态湿地的企业。

候鸟群飞(图源:华侨城湿地)

为了保护好这片珍稀的深圳湾畔自然湿地,增强其生态功能,华侨城欢乐海岸项目成立专业部门、邀请生态科研团队,历时5年,对华侨城湿地进行综合治理,通过全面保护、科学修复、精细管理、生态教育,将华侨城湿地建设成为城市滨海湿地保护与修复的典范。华侨城湿地修复完成后,湿地湖心水质由劣三类海水变为达到三类海水标准,植物种类由265种增加到285种,湿地的鱼类及沙蚕、螺等底栖生物种类数量增加了10%以上,目前,已有13种鸟类在湿地筑巢繁育小鸟,鸟类数量逐渐增多。

保护好湿地的同时,欢乐海岸也成为新一代的都市休闲娱乐场所。作为“城市会客厅”的欢乐海岸,为城市充入了更多的个性,成为开放式的“全家欢”城市广场。在这里还建设了中国首个自然学校——华侨城湿地自然学校,生态保护和都市生活在这里实现了双赢。

欢乐海岸 (图源:image.baidu.com)

由于富有成效的保护和修复工作,华侨城湿地被评为“国家级滨海湿地修复示范项目”,并位列2016年国家林业局公布的国家湿地公园(试点)名单中,成为134处国家湿地公园中,唯一一个位于特大都市核心区的湿地公园。

「 总结与展望 」

华侨城与深圳特区一起成长,从农场、工业区、旅游飞地发展成为今天的多元复合城区,见证了深圳城市的变迁。未来,华侨城将成为一个以文化艺术为特色,空间疏密有致、城市与自然有机结合的、具有国际影响力的综合城区。

华侨城的血脉里流淌着改革开放的基因,也彰显了深圳这座城市的特色。从1985年成立以来,华侨城人不断在创造、创新、创想的求索道路上坚韧前行,从深圳华侨城片区起步,产业布局迈向全国60余座城市,为人民美好生活持续赋能。

见圳四十年,不忘初心、砥砺前行。在深圳经济特区成立40周年纪念日来临之际,华侨城将勇担“领军企业”的光荣使命,持续为中国特色社会主义先行示范区、粤港澳大湾区城市群打造“宜居宜业宜游的优质生活圈”贡献力量,继往开来、续写深圳奇迹。