奇妙生长丨奇妙的灵感往往来自偶然相遇

【本文约3687字,阅读时长约7分钟】

# 奇妙生长 #

艺术的灵感往往源于生活中相遇的细小琐碎的事情,如抬头所见的飞鸟、轻拂面庞的微风等,都会给善于发现生命之美的艺术家们带来一闪而过的灵感。

当青年艺术家万莉偶遇草木横生的生态环境,会有怎样的艺术灵感产生?从而给我们带怎样的的艺术佳作?

万莉

湖北美术学院雕塑系教师

海南省雕塑艺术学会副会长

初逢江湖襄阳

洒坦然悟美好

Q:

请您用三个词形容襄阳。

A:

江湖,贯穿南北,文艺

Q:

请用一句话形容初次走入公共艺术节现场的感觉。

A:

看到那么多房车在一个大工地上的时候,有一种即将驰骋沙场、奋勇激战的前奏感。

Q:

创作营生活中,哪些事情让您印象深刻?

A:

房车与我所有的动作都同步震颤,哪怕我知道这个空间只是暂时属于我,我都变得小心翼翼。

生野火,烤肉,艺术家们酒后的坦荡,快乐!

去工地时候,还未铺装的奇妙镇只有一个建筑结构,有一种神奇的感觉。

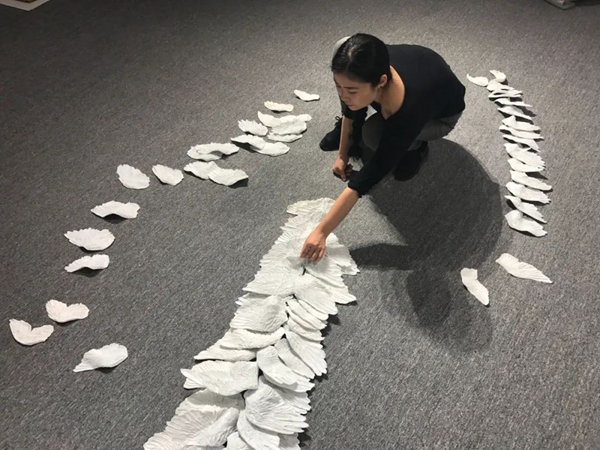

◎ 艺术家“奇妙生长”工作现场

Q:

您在创作过程中是否遭遇了瓶颈?如何克服?

A:

对未铺装的奇妙镇的空间其实是不太理解的,从平面图上看整体的时候没有既定的想法。加之当时时间尚短,离空间太近了反而没有思路。回来以一种退后远看的视角,反而会更理性地判断设计。

Q:

您参与此次创作营之前创作的作品灵感来源于哪里?是什么激起了您创作的欲望?

A:

我以前的创作作品都是来源于对社会当下发生的事件(多是与自己相关的事件)所产生的意识与好奇。

我做作品的意愿是用作品来提出一个思考,和其他不同的人群一起来探讨。因此我更喜欢公共艺术的创作方式,因为当你的思考能引起其他人的共鸣或兴趣,其他人对你提出的命题做不同的延伸,那些延伸是非常美妙的。

Q:

您的艺术生涯中,是否有个人特别喜欢的艺术作品?哪个艺术风格对您的影响最为深刻?您怎么评价自己作品中的个人特色?

A:

我喜欢的几乎都是北欧艺术家的作品,比如James Turrell 、Eliasson等。他们创作的方式都是与自然空间相关,巧妙借用,将感官与空间发生的关系来做作品。

营造一个情感空间,就如同营造一个剧场。那些设计是进入式的表现,所有的能量和信息都是与整体空间发生关系的,让你安静地读取,而不是陈列在一个与你无关的房子里。

我的作品以前关注自己,即“小我”。随着自己的成长和视野的开阔,我渐渐因为“社会人”的角色而进入更多维的思考当中。空间中我更关心生息里共呼吸的群体,时间里我更专注可持续生长。所以,目前我做的作品,都是参与性互动性更强的作品。

· · Ganzfeld 系列,Dhatu, James Turrell(2009)

· · Ganzfeld 系列,Akhob, James Turrell(2013)

1966年,詹姆斯·特瑞尔开始运用涡动力学、阳光、紫外光、电灯、荧光灯和LED进行一种非传统装置——光学的感知雕塑以及实体化的自然光,并且加入“南加州光和空间运动”。

· · 气象计划,泰特现代美术馆, Olafur Eliasson(2003)

· · 《纽约瀑布》,纽约布鲁克林大桥, Olafur Eliasson(2008)

奥拉维尔·埃利亚松是一位冰岛语-丹麦艺术家,以雕塑和大型装置艺术而闻名,采用光、水和气温等元素材料来增强观众的体验。

偶遇自然符号

交织奇妙灵感

Q:

您本次作品的创作灵感来源于哪里?它和襄阳有怎样的关系?

A:

原本我想用襄阳本地的一些众所周知的山水符号来设计这里的公共艺术作品,但后来推翻掉了。临走那天还待在那里的朋友们拍来了一张松叶林里的蘑菇,我感觉很惊喜,就是这样非常偶然的快乐让我决定做蘑菇。

我读过一本书叫《末日松茸》,其中科普到:一些特定的菌类只会生长在特定的环境,而且不可被人工养殖。既然这些稀有的菌类不可被人工养殖,那么它们的生长就是非常随机的,并不会因为你提供的条件或设定而存在。它们与人类相关,也与人类无关,但其出现却带给了人类莫大的惊喜与奇妙感,我觉得它们是非常奇妙的存在。

就像我在襄阳呆了七天,在设定的场合和头脑风暴里产生的所有想法,会在第七天走时被这一株没有设定的雨后蘑菇推翻。这就是襄阳给我带来的奇妙感!

◎ 给艺术家创作灵感的小蘑菇

不囿于空间布局

奇妙迸发生长

Q:

您的作品是怎样和奇妙镇结合的?

A:

我们在襄阳驻地的时候有去奇妙小镇还在施工的现场勘探,虽然那里正在建设中,但空间建构已然成型。

我对艺术作品在空间中的合拍比较感兴趣,所以当我受到最后一天在渔梁洲树林里拍的一株蘑菇的奇妙影响,便一直带着蘑菇在空间中的生长在思考。这种生长在雨后朽木阴影处的生物,在我脑海里奇妙镇的所有可视空间里不断生长。

最终我将这些色彩鲜艳的植物设计到一个狭窄楼梯通道的侧墙上与天花板下,那并不是一个高开放度的空间,是你遛弯时偶然遭遇的一个小空间,如果人们在这样一个狭小的空间偶遇这样大小的植物从墙侧面上由高到低地生长出来,那么,在这里向上向下行走的时候会形成一种奇妙的视觉沉浸感。由天花板上垂落的蘑菇的尺度刚刚好高于普通人的身高尺度,在屋檐有光的地方形成一种非比寻常的压力,是人们对植物的一种前所未有的观看角度。

再者,蘑菇是生长在没有阳光照射的雨后或背阴潮湿处短暂生长的植物,它自身的生物特性也是在木头或有机生物的各种空间中生长,这与人造的水泥石材建筑的功能设计方式是非常不同的。

我在这个建筑的狭窄背面空间里做这样的设计,就是想要将生物自然生长的空间方向与生长环境,嫁接到城市空间与环境里,形成一种意想不到的错位感,成为我对奇妙镇“奇妙”的理解。

◎ 《我亲爱的蘑菇》日间效果图

Q:

观众们会在怎样的情景下与您的作品相遇?

A:

我设计的这个公共艺术作品并不是树立在开放空间地面上的,所以人们在远距离视线里是没有心理准备的。这个在被层层建筑叠加的横向空间里是看不到的,当人们经过这里或转弯去另外一个空间的时候,会在一个熟悉空间里突然看到这样一个强烈视觉冲击的作品。

◎ 《我亲爱的蘑菇》夜间效果图

Q:

您觉得您的作品做到了怎样的突破?

A:

第一次做与植物相关的户外作品,要更多考虑植物与空间的关系。植物的生存空间与人居社会的生活空间有一定的融合,但大部分是不融合的。

我通过做植物与人类生存空间的关系,还读了不少有趣的书籍,比如《末日松茸》这样深入地将人的民族性与植物的生息联系在一起来解答自然共同体命运的书。未来我再面对城市公共艺术的不同命题的时候,应该会更多地关注到人与自然界其他物种的联系。

Q:

您怎样理解“奇妙生长”?

A:

“奇妙”说明是一个未知的种子,你不知道它会是什么,它的未来与你的期待不一样,但“奇妙”这个词本身就是一个美好的期待,是个好的不一样的期待。“生长”是可持续,就是一直一直稳定而有生命力吧。

Q:

再过10年,20年,您会怎样看待留在奇妙镇的作品?

A:

这次奇妙镇的公共艺术作品都是来自中国各地非常成熟的艺术家的设计,涉及到的深度与广度都是围绕着此时此地,既具创造性又具在地性。

我相信十年,二十年来再看待这些艺术作品的时候,应该是非常能唤醒人们在这个年代里的襄阳记忆。

◎ 艺术家“奇妙生长”工作现场

Q:

公共艺术强调生态环保,在您的作品上是怎样体现的?请介绍一下您的作品。

A:

公共艺术在一些特定的环境与意义要求下,可能是会有生态环保意念的。

我会根据不同的环境给我带来的感受与要求来定义生态环保。

Q:

您对公共艺术节的未来有何期待?

A:

不同时期社会会有对公共空间艺术的不同的理解与思考,“公共艺术”本身就是一个正在探索与研究的命题。相信未来的公共艺术节会在首届的破冰行动后,有更好更有趣的设计,不断丰富与深化公共艺术的维度。

千年古城文化发酵

相遇新鲜文化血液共发展

Q:

古城文化底蕴与现代艺术之间如何共融?

A:

襄阳是一个底蕴深厚的千年古城,久负盛名。古时候就是文化政治中心,并因为地处中原山水秀丽,形成了诗歌文学的在地风格。

地理位置的优势是不会让这种风采消失的,只会因时代不同,在大环境下有别于其他城市的面貌。如对传统价值观、历史事件、传统技艺的态度以及传承方式可能会有所不同,但长久以来的客观积累却不会改变。

历史即未来,既定的人文沉淀,会在时间线上保持调性,生发出不同时代的相同命运。

Q:

公共艺术与人居环境会带来怎样的宜居性?

A:

公共艺术与人居环境的关系,在我看来是要学习如何保持一定的距离,而这个距离的把握感是对社会学与人的情感拿捏的智慧。公共空间在人居社会里最大的方向是功能空间,这些空间第一需求是要满足人的功能需求,比如交通、教育、交通、休闲等。

艺术是一种态度,它既要瞬息渗透,又要有所表态。维持这样的相互作用与相互平衡是不容易的。

Q:

公共艺术节与文旅之城,如何相互成就?

A:

襄阳作为一个集古今成就于一身的城市,其人文地理的丰富性就滋养着公共艺术的发展。

反之,公共艺术节作为一个有的放矢的社会艺术活动的集中动作,其号召力与理论的再次梳理,是为当地的人文内涵延伸做理论准备,用一次又一次的公共事件来刺激本就蕴藏在当地的良性因子迅速活跃起来。

公共艺术作品在意想不到的空间,与人们相遇,这种意想不到的错位感,是对“奇妙生长”主题的最好诠释。

#PUBLIC ART#

—

襄阳,这个承载了两千八百多年历史的文化古城,蕴藏了难以计数的文化思想。当首届襄阳华侨城公共艺术节的持续进行,众多青年艺术家的驻地创作,营造一个与过去、未来对话的空间,激活唤醒襄阳有关生活、文化、艺术的记忆,点亮千年襄阳魅力。

—END—

部分图片来源于网络,如有侵权,请告知删除。