武汉大学历史学院历史地理研究所 | 湖北襄阳城市历史地理考察报告(下)

【作者简介】

考察指导教师:鲁西奇教授。

考察组成员:赵尔阳、罗丹、但昌武、梁振涛、陈阳、代鹏芳、高欣媛、冀昌、刘聪、李红扬、李兆宇、王鑫、於莹楠、苏占旗。

本文由但昌武、梁振涛负责全文统稿,其他同学分撰各章节。

【全文刊载于《中国人文田野》第9辑,成都:巴蜀书社,2020年,第60-79页,注释从略】

三、历史遗迹的改造与重塑——以习家池、观音阁、米公祠为例

习家池片区是襄阳市重点打造的5A景区,而习家池和观音阁是其中两个重要的景点。同时,处于樊城区的米公祠也是襄阳的著名景点,毕竟襄阳有着“米襄阳”之称。这几处历史遗迹能成为襄阳市重点推广的景点,而且吸引众多的游,除了所有旅游景点普遍具备的休闲、娱乐功能,同时也说明他们本身有着值得开发的特色文化资源,能够以文本书写中的传统、历史和一些文化符号来勾起人们的回忆或者对过去的想象。一遍一遍萦绕在耳边的景点讲解词和方志等书中“古迹”条的追溯和描述,使得我们可能会误认为看到的地理景观似乎是一个延绵不断的实体存在或者是线性的发展,似乎本来的历史过程就是这样,但真实的过程可能更加复杂,我们通过文献梳理和实地考察,探寻这些历史遗迹的断面,试图理解其变化过程,例如景观面貌变化、文化内涵和意义的变迁。从东汉到现在,习家池基本上一直存在于历史文献中,似乎是一脉相承的,但通过史料检索和梳理,我们会发现其实这个地理景观是有变化和断裂的。通俗意义上,将观音阁称为凤林寺,但事实上二者应该是互不干涉的两个寺院,然而由于记载的混乱以及某些有意塑造的行为和人们的追忆,我们往往将其混淆。米公祠的始建年代应该是在康熙年间,但是米氏后人促成了米家庵到米公祠的转变,从而使米公祠成为襄樊的重要文化景观。下来,我们就详细谈谈这三处历史遗迹的变化和所反映的历史断面。

(一)习家池的景观与文化

在去往习家池约半小时的车程里,我们对襄阳有了最初、直观的感知。到达习家池后,这里正在扩建,我们边走边观察周围新的建筑物,老师带着我们找寻习家池较早的建筑遗存。沿途最先看到的便是“习氏宗祠”,接着到了“湖北省文物保护单位”的题字碑,穿过林荫小道,到了清代的建筑遗存处,水中亭阁、园前古树及一些碑刻。老师细致地给我们讲解了如何完整、清晰地采集一块碑的信息,以便后期的整理、学习。

在找寻早期建筑的过程中,我们意识到,就连清代的建筑都掩映在那林荫中,考察前我们翻阅的文献所记的“东汉习家池”“西晋高阳池”……离我们又该是多么的遥远,无法触及。阅读文献时,或许我们也知道当时的建筑不可能保留在现在,但方志等书中“古迹”条的追溯和描述,使得我们心理上总觉得习家池是一个连续的存在。

考察回来反观文献时,我便更加留意不同时代习家池的兴废、景观和功能的差别。东汉时的习家池,我们只能借助《水经注》“沔水”条的注文来窥测一二,它是私人园林、游宴之处。西晋时,这里是山简饮酒散心的“高阳池”。孟浩然《高阳池送朱二》一诗言明唐代习家池已经荒凉。南宋时,官府在习家池修建了候馆,“筑堂二十八楹,扁曰‘习池’;为寝舍二十有八楹,扁曰‘怀晋’;凌地引泉,压以飞梁,外缭以垣,矗门临衢,扁曰‘习池馆’”。这里成为官府的办事单位之一。我们不知道候馆是何时湮没的,正德十二年(1517年)杨铨重修时,此地俨然一幅田园生活的景象,私家园林亦或候馆都已荡然无存,建亭曰“凤泉”。后来,江汇又给这一区域增添了新的景观——习杜祠堂。这时的习家池,不仅是风景游览区,还有教化民风的功能。清代又有数次重修:第一次,康熙七年(1668年)重建,毛会建《重建高阳池馆记》;第二次,王奉曾《修习家池记》;第三次,主持修建的是知府周凯,“池广三亩,深七尺,四围陂堤广丈许,栽枣、柳、芙蓉,下设石洑,稍两为小池二,以蓄泉源。又建亭于池中”;第四次,同治间知府方大湜主持修缮,“浚曰溅珠,池曰半规,池稍东为一大陂,陂中起钓台,有亭翼然,度以石梁,环以周堤,芙蓉杨柳,蔚然弥望。”

现在习家池保留下来的清代建筑还有六角亭、两个小池子,应该是道光和同治年间的部分遗存。其余建筑在20世纪70年代被拆毁,我们看到的大部分建筑基本上是2010年及以后建的。已经建成和正在规划中的建筑物有“习氏宗祠”“怀晋山庄”“高阳池馆”“凤泉馆”等,我们会发现历代习家池的景观名称都汇集在这里。现在我们看到的习家池景区,不是某个时代习家池的复原,而是不同时代习家池的投影,是不同文化断面的组合。

习家池的景观在历代呈现不同的面貌,功能和性质也是复杂变化的,私人园林、官方候馆、宴会游览地,兼具文化教育功能。周凯主持重修后的习家池还变成了一个水利工程,“今与父老约,官出钱,民出力,即故址深广之,设东西二石袱,以时启闭,则自白马陂以下田皆可溉矣。”不过,根据万历《襄阳府志·水利》所载,明代习家池就有可能被改造为水利工程。

习家池祠堂的祭祀对象也在变化。江汇认为习凿齿著《汉晋春秋》以裁正当时,杜甫的诗有爱国忠君的色彩,因而建祠纪念。周凯重修习家池时,在西边发现旧祠,所祀为山简、习郁和佛像。我们不知祠中何时开始供奉佛像,明代刘一儒《习池聚乐记》言“山僧煮茗”。重修之后,变为祭祀山简、习郁、习珍、习凿齿,然而主祀山简,入祠标准也不是习氏中的贤德之人。民国时期,祠堂有住持。然而有一点可以明确,即习家池的祠堂不是家祠,而且资金来源和修建者也多不是习氏子孙。从习家池祠堂的这几个断面,我们可以看到,人们赋予建筑物一定的文化意义,并且因时因人而变化。

周凯发现旧祠后根据文献进行追溯,能找到的只有江汇所建祠,其实,江汇建造的祠堂,乾隆年间就已毁废。在这个过程中,我们看到文本对事物的保存,我们从文本中寻找传承,进行追忆。

习家池的景观和功能在变,祠堂祭祀对象也在变,但它所蕴含的一个文化因子却一直在,就是山简及其所代表的酒文化。翻阅万历《襄阳府志·文苑》和顺治《襄阳府志》“诗”的部分,其中吟咏习家池的诗文,多数都化用山简饮酒典故。即使保存下来的诗文只是当时的一部分,大概也是可以说明问题的。我们无法得知这些作者是否真正到过襄阳,游览过习家池,无法把握其内容是实写还是虚指,而这恰恰说明了山简及他的饮酒典故成了习家池的一个文化符号。

我们再来看看几位名家留下的提到习家池的诗句,李白《襄阳曲四首》其二和其四,孟浩然《高阳池送朱二》,曾巩《高阳池》,杜甫《王十七侍御抡许携酒至草堂奉寄此诗便请邀高三十五使君同到》。前三位诗人,都到过襄阳,应该也游历过习家池,然而杜甫从未到过襄阳,诗中依然行用此典故,可见山简与酒已成为习家池的一种标签。

离开习家池时,正好路过景点讲解的广播:“习家池、东汉、私家园林、高阳池……”这些词汇一遍遍萦绕在耳旁,似乎是习家池发展的历史脉络,然而我们应清楚的知道,这只是文化传统上的对接,是一些断面的叠加,不是历史发展的全部过程。不同的文化层相互叠压和断裂,似乎又有一些不变的文化符号,是人们印象中的文化内涵。

(二)记忆的传承与重建:襄阳观音阁的相关考察——兼论“副总戎来将军去思碑”

从习家池步行而出,我们沿着岘山路于14时40分行至观音阁。观音阁在习家池东南方向,直线距离不足一公里。按照行程,我们先要考察一方“唐碑”。但在观音阁中未发现此碑,遂询问寺中僧人,僧人将韦驮殿的侧门打开,远远地可以望见“唐碑”伫立在观音阁正门台阶下一潭水池的前方。走近而观,目测此碑高2米左右(高2.23米,宽0.85米),碑首呈半圆形,碑外建有砖砌碑亭,将整块碑镶嵌其中。碑阳、碑阴皆无文字,整块碑仅存碑额阴文楷书“副总戎来将军去思碑”九字。碑阳表面光滑,未见风化剥落的痕迹,据说其表面被后人用水泥涂抹。此碑长期埋藏于地下,直至上世纪70年代才被发现。

此碑之所以被认定为“唐碑”,就是因为碑额“副总戎来将军去思碑”九字。唐代来瑱曾任山南东道节度使(治襄阳),被朝廷赐死后,其手下大将梁崇义为其立祠祭祀,四时拜飨。有学者认为此碑可能立于此时。但从碑额官衔来看,唐代“总戎”泛指战时总管国家戎事、统率军队之意,并无“副总戎”的名号。而查检史料,总戎、副总戎开始作为正式的职官名,似乎应至明朝才出现。如《杜曲集》中所收“副总戎何公去思碑”、漳州市诏安县悬钟城明万历二十四年(1596年)摩崖石刻“皇明大总戎欧侯去思碑”等等。此外,来瑱与“来将军”天然吻合,这是判断“来将军”为来瑱的一个重要逻辑。但倘若史书中有不是来瑱的来将军的记载,又该如何判断?查检史料,我们找到宋元之际诗人方回曾为一位“来将军”作《题来将军括苍送行诗卷》一诗,其中:“将军从元戎,六年守襄阳。大小百余战,裂衣裹金疮。”诗中“来将军”很可能为宋将来兴国,其曾在宋元襄樊之战中镇守过襄阳,后又降元。我们不知后人是否会为来兴国立碑,但此材料也提供了另一种可能,那就是襄阳历史上可能还存在着其他的来姓将军,并非只有唐代来瑱。考察完“唐碑”后,我们由滩地拾级而上,回到观音阁。面向汉江的一面是观音阁的正门,这里曾经是一个渡口。而我们刚开始从岘山路进来的一侧是其后门,由于现在的主干道位于岘山路一侧,主要的人流量也是从岘山路而来,所以原本的正门一直处于关闭状态。观音阁是一座规模不大的寺院,由韦驮殿、大雄宝殿、钟楼、五福殿和僧人居所等建筑构成,皆为重檐歇山顶、黄墙、红柱、红门窗,显得肃穆而庄严。五福殿本为鼓楼,后由民间集资将其改为五福殿。钟楼内放置一铜钟,正面竖写“凤林禅寺”四大字,在“凤林禅寺”上方又横排小书“观音阁”三字。特别的是在僧人居所上立有一高大的鎏金观音菩萨像,当与该寺观音传说有关。

观音阁,又名“凤林禅寺”,凤林禅寺(即凤林寺)是该寺的原名,而观音阁为其俗名。据方志记载,观音阁将前身追溯至梁武帝时兴建的凤林寺。换言之,观音阁与凤林寺是同寺异称的关系。但也有认为两寺互不干涉,应属两座不同寺庙。按天顺《重刊襄阳郡志》记载:“凤凰山在县东南五里,梁武帝叡立寺其上,今不存矣。”也就说至迟明朝天顺年间凤林寺的实际建筑已不复存在。与此同时,在县南十里观音阁关后,又出现“观音阁”的记载。此“观音阁”所处位置是否为今天观音阁的位置呢?明人袁中道《游居柿录》云:“过襄阳观音阁,登水边亭,汉水怒吼,对岸即去鹿门道也。亭后有石潭,石理亦奇古,大类虎丘剑池。不数里,即为习家池。”这与今天观音阁所在的位置的周围景观大致相同,鹿门即汉江对面鹿门山,石潭应为今天所见“凤凰池”,亭很可能为清方志中所言“凤凰亭”(只是明朝并不叫凤凰池、凤凰亭)。位于县东南五里凤凰山上的凤林寺已不存,而县南十里观音阁关又新出现观音阁。所以,观音阁与凤林寺似乎并非是同寺异称,也并不具备继承关系,而是两个不相干涉的寺院。

至于为何将观音阁与凤林寺等同,视为一个寺庙?我们推测可能与方志中混乱的记载有关。凤林寺的名称与凤林山(即凤凰山)有关,但在方志中凤凰山的位置并不确定,于是便给凤林寺的定位造成诸多不便。至乾隆《襄阳府志》中,将凤凰山与卧龙山等同,于是卧龙山上的观音阁便与凤凰山上的凤林寺重合。当然,还仍然存在另一种可能,那就是对“传统“的回顾。正如前所说,凤林寺虽然实体建筑已被摧毁,但“凤林寺记忆”仍然存在。而传播这种记忆的载体正是明清诸种方志,书中不厌其烦的强调在凤凰山上梁武帝建有一座寺庙。其具备强大的“传统”力量,传统代表着过去,“过去虽然不可重复,但是却可以通过符号建构来重新召唤回来。”而宗教的重建,也正是在这种对传统记忆的呼唤中,重新焕发活力。而清代方志中,观音阁周围产生了许多与凤凰有关的景观,比如凤凰池、凤凰亭(“凤凰亭”三字之碑现存于米公祠)、凤凰滩等,似乎一直在向读者或者游客暗示观音阁即凤林寺,两者具有天然的传承关系。毫无疑问,宗教或寺院的重建需要借助传统(或记忆)的力量,以获得发展的动力与活力。甚至可以说,观音阁的一定程度传承了“凤林寺记忆”,将往日之凤林寺保存至今。作为记忆的空间,观音阁发挥了应有的作用。但回到历史的场境中,我们应客观的对待两个寺院的发展历史,从史料中两寺的相关记载中剥离出两个互不干涉的历史线索。

(三)碑刻所见襄樊米公祠与米氏世系

米公祠是为纪念北宋大书画家米芾而修建的祠宇。我们于5月14日11点多到达米公祠北门,随后到了南门,跟随讲解人员,考察了米公祠的建筑布局等。重点参观了碑廊,其中有关襄阳米氏家族以及米公祠历史的碑刻引发了大家的兴趣。此处将以米公祠所见相关碑刻为中心,探讨米氏家族渊源和世系传承以及米公祠的形制和历史变迁。

1.《米氏世系述》《米氏宗谱序》《米氏世系碑识》三碑与米氏世系

《米氏世系述》和《米氏宗谱序》二碑树立时间较晚,此前,清人对这支米氏家族渊源的认识,主要来自于明代郑继之的《米氏世系碑识》。邵嗣尧所撰《修建米氏故里碑记》记载他曾在襄樊寻访米家庵的过程中,寻得一碑,上大书“米氏故里”。当天,米芾第十九代孙米永爵等人又携来断碑,这块碑正是郑继之的《米氏世系碑识》。而同治《襄阳府志》中的《米氏世系碑识》全文并没有“米氏故里”四字,可以知道这两块碑不属于同一块碑,但王谨微于康熙六十年所作《米南宫碑记》中却为故事添加了更多的情节。首先是康熙十一年(1672),吴、郑二公寻得郑继之的《米氏世系碑识》的一部分残碑,邵嗣尧在这一年也来到了襄樊,但似乎除了找到米家庵外一无所获。康熙三十二年,邵嗣尧再次来到襄樊,在路旁发现一方残碑,而当地人说还有另外一块残碑,于是命人挖出带来辨认,始发现二碑其实为一碑。

通过对比邵嗣尧与王谨微的叙述,存在三个问题:1、邵嗣尧是于康熙十一年还是三十二年访得残碑?2、到底有几块残碑?3、两块残碑有没有被拼合过,是不是《米氏世系碑识》的两部分?

由于篇幅有限,我们将考证结果简要说明:康熙十一年邵氏所见残碑确是《米氏世系碑识》,此碑断裂的地方就在碑文“孙讳仲良”处。邵氏所见的这半块碑就是吴、郑二公访得的那块碑,当然也是米永爵携来的那块碑,更是邵氏二十年后在道旁再次见到的那块残碑。至于王谨微所云邵嗣尧再次来到襄樊并拼合一事,不能认为是邵氏《碑记》中提到的米永爵所携碑与另一残碑的拼合,而是二十年后邵嗣尧故地重游,尤其是在撰写完《修建米氏故里碑记》后才见到郑继之《碑记》的上半部分,将其与下半部分的拼合,所以,他才未将此事记入《修建米氏故里碑记》。

关于襄樊米氏家族的源流与传承,《米氏世系述》、《米氏宗谱序》和《米氏世系碑识》三者之间存在一点分歧:《宗谱序》、《碑识》都认为居陕始自米德修,而《世系述》却认为居陕始自米仲辉、米仲美。从仲辉、仲美的名字来看,他们应该与仲良同属第九代。由于没有太多的材料,所以我们猜想可能由于战乱等原因,仲良不得不率领一支族人迁居襄樊,而留在陕西的仲辉、仲美也可能离开了凤翔府塔儿湾,在他处定居,成为留居陕西米氏的两祖。大体来说,《米氏世系述》、《米氏宗谱序》与《米氏世系碑识》所载的米氏世系渊源、传承是一致的。

襄樊米氏的迁徙与分支,依据碑文,主要有几个节点:第一,南宋末年,第四代米德修、聿修兄弟避兵难,移居凤翔府岐山县塔儿湾。第二,元末至正年间,第九代仲良回迁襄樊,仍有一部分米氏族人留居陕西。第三,明隆庆至万历年间,第十五代米玉出仕锦衣卫指挥,因家于北宛,即北京旁的宛平。第四,明末清初,第十七代米颐民移居湖南辰溪县。

从碑刻所述的米氏世系,我们还可以得出三点认识:

第一、虽然米氏的每一代都比较清楚,但代与代之间的传承关系并不十分明晰,明确的父子传承关系是从第十三代到十四代开始的。第二、在家族谱系中,有一系的传承自十三代至第二十代都十分明确,即“假—汉—国储—严—长民—瓒—永宁、永爵—澍、涤、洁、溢”,这一系是否是长房长孙,碑刻没有交代,但是,在现存碑刻中我们的确发现这一系子孙在家族事务中发挥着中坚作用,也可以进一步认为他们是米氏宗族内部的“核心家族”。第三、米氏北宛“玉—万钟、万春—寿都、寿图—总众”一房来源不明,一种可能是他们来自留守陕西的米氏一系,更大可能是他们本身与襄樊米氏毫无关系。我们大胆推测北宛米氏被归入襄樊米氏可能来自后世的攀附。至于什么时间、为什么会攀附上这支米氏家族?很可能是在米万钟发迹之后,他一手策划将自己的北宛米氏与襄樊米氏搭上关系。因为他本人在书画方面造诣非常高,所以能够证明自己是米芾的子孙,对宣扬家学渊源、抬高自身身价很有帮助。同时,米万钟这位文化名人对襄樊米氏提高家族影响力、重振家学也有重要作用。

2.米公祠的修建与形制

明末的米家庵应该与后来的米公祠在同一地点,此地先前可能是米氏家族旧居,后来房屋颓废荒芜。可以确信,当时并没有建立祠宇。直到邵嗣尧第一次游历襄樊时看到的还是这样的场景。

米公祠始建于邵嗣尧第二次来襄樊期间。上文已论,邵嗣尧第二次来襄,拼合了郑继之的《米氏世系碑识》,对襄樊米氏家族的渊源和历史有了更深的认识,促成了米公祠的草创,由米氏第十八代米瓒、米永爵父子牵头,“建碑立祠,岁时致祭焉”。

28年后,祠宇倾颓,亟须重建。康熙六十年(1721年),永爵之子米澍带领族人对米公祠进行了首次大修,我们认为可能在这一次大修中,米公祠初步奠定了现有的规模。其实,除了祠宇倾颓,这次大修还有其他原因。按照王谨微《米南宫碑记》和鲁之裕《重修米南宫碑记》的记载,康熙六十年前不久,襄樊很多先贤祠祀及名胜古迹都被整修过。同治《襄阳县志》卷二“祠祀”条也记载了这一时期很多祠祀展开了大规模的整修活动。

康熙六十年后米公祠的状况如何?又经历了几次大修?我们不太清楚,据光绪《襄阳府志》,雍正、同治年间又对米公祠和洁亭进行了小规模整修。另外,《襄樊市文物史迹普查实录》载:“殿门额题款:1.米公祠拜殿门额题‘光绪六年(1875年)十二月谷旦文渊阁大学士单懋谦敬书’。2.宝晋斋门额题‘同治五年(1866年)岁次丙寅春三月重建’。”米公祠中心的两座建筑宝晋斋与拜殿可能最少分别于同治和光绪年间整修过。

现在米公祠的建筑,据《襄樊市文物史迹普查实录》,宝晋斋曾于1985年按原样重建,较以前升高了40公分,并加盖稍间。而拜殿后的碑廊则于1983年重建,洁亭系1984年重建。

《重修米家庵碑记》记载米公祠的位置云:“米家庵在樊城柜子城上。”所谓柜子城,可能就是宋代的雁翅城。《宋会要辑稿》:“樊城东西已有雁翅城,襄陽城北若不依此条筑固护,则诸军车战马船无所系泊。”按雁翅城就是樊城的两个子城,因其地处东西两边,像大雁翅膀一样护卫着樊城,得名雁翅城。乾隆《襄阳府志》卷五“古迹”记载:“屯军囤二,在樊城西北隅,皆附城,囤内可容兵,”这里说的“附城”应该就是指樊城西的子城。

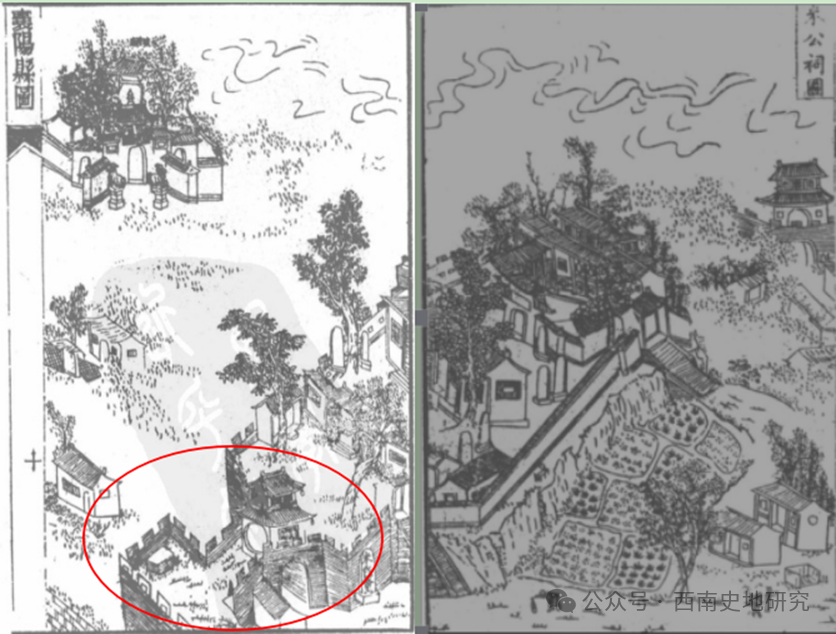

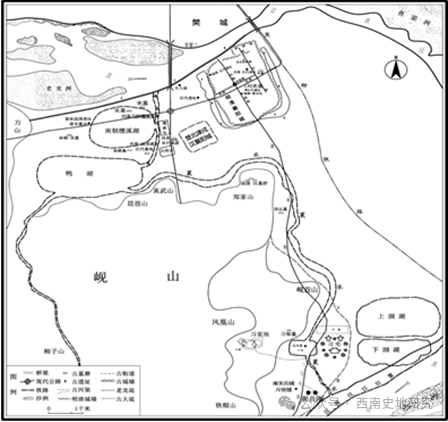

同治《襄阳县志》所绘襄阳县图

在同治《襄阳县志》中所绘的襄阳与樊城图中,樊城西边即是子城。同治《襄阳县志》又云:“米公祠在樊城朝觐门内”,朝觐门是樊城内城西北隅的城门。说明米公祠不但在樊城内城里,也与子城有牵连。同治《襄阳县志》载:“祠前有墩,中为通衢。雍正五年知府高茂选以墩归祠,建桥以合于祠,下作券门,以通行路,筑亭墩上,曰面墩亭……券门内外有米氏故里新旧二碑。同知王正功改面墩亭曰洁亭,以表公志。”

同治《襄阳县志》所绘米公祠图

同治《襄阳县志》前附有米公祠图,所示圆圈范围内,从左往右依次就是志中所说的墩、洁亭、券门(在墩亭下)和券门内的“米氏故里”碑。米公祠院内两侧的碑刻应是同治《襄阳县志》中所说的四十五方碑刻。再往里走,两座中心建筑,分别是宝晋斋和拜殿。总体来看,米公祠位于一处高地上。同治《襄阳县志》载,咸丰十一年,“守道金国琛于米公祠截断旧城,增加砖垛炮位”,米公祠因地势较高,其上就被架起居高临下的炮台,可以警戒汉江水面。我们在考察过程中也发现,米公祠的正门的确非常高,台阶也比较陡峭。

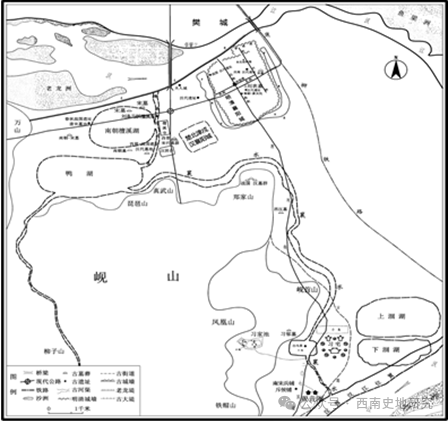

樊城街道图

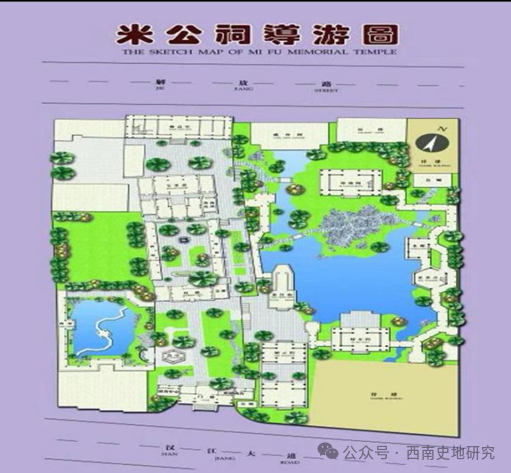

从《樊城街道图》所标箭头处望去,上述墩、洁亭、券门以及米公祠正门都是靠南临江的,包砖城墙也是对着柜子城。同治《襄阳县志》米公祠图中,朝觐门与米公祠之间绿树掩映的区域就是樊城西北角的城墙。米公祠的位置也大致清楚了,坐北朝南面江。它地势较高,天然地成为了樊城内城的城垣,并与剩下的樊城内城西面城墙相接,从《樊城街道图》上还可以看出与它相接的城墙遗迹,它与米公祠因为修路需要而断开。米公祠内部主要有两大建筑,拜殿和宝晋斋,在正门与拜殿,拜殿与宝晋斋中间的院子两旁就矗立着米公祠的书法石刻。从现在米公祠的平面图可以看出,还是以拜殿、宝晋斋为中心,但改革开放后又增添了仰高堂等建筑,在米公祠东面又修建了东苑,丰富了祠内的景观。

米公祠景区导游图

通过上文分析,我们知道米公祠始建于康熙年间,可以追溯的历史其实比较短,当地在清初只存有米家庵遗迹,所以邵嗣尧才有“古宅襄阳在,扶持欲问天”的感慨。米氏族人通过家谱的书写,构建了一个比较严密的世系传承,并且,这个世系传承在明清之际是得到士大夫们承认的。同时,米氏族人又促成了从“米家庵”到“米公祠”的转变,通过重修祠宇和立碑纪念等方式,强有力地重塑襄樊的“地方记忆”,将米公祠打造成当地著名的景点,使得米芾、米氏家族、米公祠这几个词汇在襄樊大地上紧密地结合起来,从而被襄樊的地方文化全盘接纳,成为它的重要组成部分。

总结来看,有些古代遗迹虽然不在了,却被纳入到地方记忆,并延续了它的生命力。还有一些遗迹,虽然作为实体被保留了下来,但人们对这些遗迹也进行了长时间的改造,不仅使得它们的遗存状态,更使得它们作为一种地方文化的面貌发生了巨大变化,从而被注入到历史记忆中,对后来生活在这里的人们产生了影响。

结束了米公祠的考察后,我们便收拾行李回武汉。行程匆匆,我们却依然尽力去踏寻襄阳的一些古迹,触摸这座城市的历史,体味这座城市的文化,记录我们了解到的故事和信息。我们的笔头和记忆把这些时间定格,时时可以重新回放。携带着田野考察记录和自己独特的记忆,我们乘坐14时5分的动车离开了这里。

四、襄阳水利堤防与水利社会的构建

老龙堤是襄阳城护城堤,全长4.5千米,坐落在古汉江的老河床上,经历了无数次水患侵袭,具有防洪的重要作用。如今的老龙堤则已经建成襄阳市民休闲娱乐的绿道,成为襄阳的一张风景名片。大约13日下午5时15分,我们首先到达了檀溪码头,这是襄城现存的码头中最西边的一个,也是修得最“洋气”的一个。檀溪与襄水同出一源,却因老龙堤的建设而逐渐干涸变为良田。这个檀溪码头,无言地证明着曾经檀溪的存在。虽然码头已经没有了船的停泊,码头文化依然是襄阳文化中不可或缺的一部分。沿着檀溪码头向西,我们走了一小段路,欣赏现在的老龙堤绿道。因为时间关系,我们乘车赶往老龙庙。老龙庙位于万山东二里的老龙堤上,庙不大,灰瓦红墙,从外观看像一个精致的小院子。老龙庙门前西面有一块碑,为《重修老龙堤记》碑,虽有磨损,字迹依稀可以辨清,是清朝时任襄阳知府的尹会一组织安排修堤而记。我们站在老龙庙前的老龙堤上,正对着汉江上的一个沙洲,如今称桃花岛,也称老龙洲、解佩渚。老龙堤、老龙庙和老龙洲都拥有着自己的传说。

《重修老龙堤记》碑

老龙庙

(一)依水治民:老龙堤所见的襄阳水利与社会

《湖北省襄樊市地名志》言老龙堤亦称“大堤”,其实,老龙堤只是大堤的一个部分。《湖广通志》对大堤做了详细的介绍,其言:“按古大堤,西自万川,经檀溪、土门、白龙、东津渡,绕城北老龙堤,复至万山之麓,周围四十余里。”据此可知襄阳古时的大堤,是从万山绕城南到东津渡,再由东津渡绕城北到万山共四十里的环形堤。乾隆《襄阳府志》有关“老龙堤”的表述亦能证明,老龙堤仅仅是大堤的沿江的一段。另据乾隆《襄阳府志》可知,老龙堤始建时间为明嘉靖三十年(1551年)。

官方文书记载之外,襄阳民间尚有众多相关的传说与老龙堤的命名相关。民间传说大体分为两个版本:

过路的道人解草绳,踏着祥云,把绳索一端拴在万山半腰处,一端钉在夫人城墙上,指挥百姓沿草绳垒土筑堤,河堤终于修筑起来了。原来这个道人是个镇河神,他的草绳其实是一条老龙,“老龙堤”由此得名。

在此种“文化诉说”之外,尚存在另外一种“文化表述”:

镇河神化作一白胡子老头,把手中的龙头拐棍往地下一掷,那拐棍立马变成了一条老龙。白胡子老头从乾坤袋中拿出一枚铁钉,化成一根铁桩,将龙头钉在襄阳夫人城脚下;他又铜锁把龙尾拴在万山半腰处,然后让全城的老百姓往龙身上堆土,河堤修好了。人们为了镇住大堤下的老龙,就在龙尾巴万山半腰处修了座保堤寺,在堤中间盖了座老龙庙。从此以后,河堤再也没有垮过,人们就叫它“老龙堤”。

由此可见,两种民间传说的文字表述不同,其源头当是一致的,可以表述为:镇河神带领民众修筑老龙堤。将民间传说与官方记载相对照,亦可以发现三者之间的共性,那便是老龙堤不是民众自发组织构筑的。老龙堤之命名,多为地方文化的创造,而非当时之情形。老龙堤真正命名之缘由当是如《湖北襄樊市地名志》所讲:“由于它工程浩大,蜿蜒似老龙伏地而行,故称‘老龙堤’。”老龙之名源于堤的形制,却蕴含了襄阳人民消除汉江水患的美好愿望。

《林则徐文集》对于汉水堤防的情况做了大致的描述:

盖滨汉各州县堤工,除襄阳老龙堤系属石工,尚属坚固外,其钟祥、荆门、京山、潜江、天门、汤阳、汉川等州县,南北两岸正堤土性多沙,易于冲刷,且工长计有十六万六千一百余丈,其旁出之支河各堤,尚不在此数之内。

由此可见,明清之际在汉水两畔修筑绵延万丈的护河堤,以石筑堤也充分说明了老龙堤在汉水水利格局中的重要地位。地方政府以及襄阳地方社会对老龙堤的重视,不仅仅在于以石筑堤,还多次重修老龙堤,奏请修堤的官员都是身居高位的官员,多以湖广总督为首。从某种程度上说,修筑老龙堤是一种官方权力向民间社会的渗透,地方政府以此展现其对地方社会的控制力。老龙堤修防经费源自官方:

湖北襄阳府老龙石堤,捍御襄河,保护郡城,最为紧要。前因南岸堤身屡被冲溃,估工修筑,本款不敷,借动司库各款,共银八万二干一百三十七两零,至今尚未归还。兹该督等查明堤河生息一款,本银十五万两,汉商每年应缴息银一万八干两,原备合省堤河之用。请拨出五万两本息,为老龙堤经费,历次借项,得以逐渐归还。著照所请,准其拨银五万两,作为老龙石堤修葺之用。其前借商捐堤河息银一万五千六百五十一两,即于本款开销,毋庸归还。其余借动款银六万六千四百八十五两零,均著照规定章程,按年扣还,该部知道。

“借动府库”说明老龙堤的修筑是“借帑兴工”的方式,虽然需要地方政府逐渐归还相关款项。除了官帑外,尚有“河息银”,乾隆九年总督鄂弥达享在襄阳府库存军需银内拨款5000两,发襄阳府属各当铺生息,以一分五厘生息,每年可得息银900两。可见地方政府也借助襄阳民间力量,来完成老龙堤的修筑,但是官方的力量仍然是起着主导作用的。堤的修建和管理多为地方政府所主导,正应合了老龙堤传说之中的“老人”“道人”形象,他们都是地方“精英”人物,指挥襄阳人民筑堤防御水患,在筑堤之中官民社会开始进行“互动”。

老龙堤万山—襄阳城段

除老龙堤外,樊城堤和襄渠作为两城重要的水利堤防,也列入我们的考察计划当中。略微遗憾地是,由于时间所限,我们对樊城堤和襄渠只是在坐车经过时匆匆一瞥,所幸在米公祠中有几方与之相关的碑刻,为我们探究两堤提供重要的材料。

(二)从“东冈”到樊城石堤:樊城堤的千年变迁

不同于官方对老龙堤的重视,樊城堤在历史上一直地位不显,直到清朝后期最终形成较完整的樊城堤防体系,并不时修补。樊城筑堤虽是官府主持,却实际依赖于民间力量的支持,与襄阳城堤防经费由官帑、官银生息、随额附征的官方力量支撑迥然不同。历史上樊城堤防发展经历了四个阶段:

1.雏形期。东汉后期,应筑有最早的樊城堤防,大约位于樊城东北,称“东冈”。“冈”意为“山脊”,既然称“冈”,那么堤防有可能是利用较高的地势而建,仅有少量人工夯土修筑。樊城之名初见于汉桓帝时,则樊城堤防的初创应在东汉后期,自2世纪下半叶至3世纪初。至南朝时期可能沿汉水亦有堤防,与樊城南城墙共同起防洪作用。

2.荒废期。唐朝至北宋时期,樊城不受重视,原有堤防日渐塌毁,几无相关文献资料。雏形期与荒废期的樊城堤防主要用于护城,无论是屏障淯水或汉水,都是为了更好地保存樊城,虽具有一定的防洪作用,却收效不大,樊城城墙反而更多承担了防洪的功能。堤防的形态可能依自然地貌而建,与襄阳城体系化的更为坚固的堤防难以相提并论。

3.重建期。南宋后期,因宋金、宋元战役中樊城军事战略地位的极速攀升,作为樊城城防建设的重要一环,堤防的修筑是必然的,且与樊城城墙共同构成樊城乃至襄阳城的防护圈。此时修建的樊城土堤主要位于樊城西、北两面,呈现出对北方金、元势力的防守态势。《读史方舆纪要》中有相应记载似能证明这一点:“(樊)城西昔铸铁櫺,列树堤岸,以通水道,如窗櫺然,名铁窗口。明嘉靖四十五年(1566年)汉水溢,樊城北旧有土堤,城南面江一带皆砖城,皆尽溃决。”明以前樊城北边的土堤,可能是南宋后期的樊城外郭。[24]顾祖禹提到的铁窗口,天顺《襄阳郡志》卷二《古迹》有载:“铁窗口在县北樊城之西,昔人铁铸窗櫺通水道,其上筑土为堤以防水患,故名之。”则明中期以前,樊城西面筑有土堤以防水患,鲁西奇先生等据此推测铁窗口土堤很可能建于南宋后期襄樊攻围战过程中。明朝时期,由于樊城地位再一次衰落,北面樊城土堤于嘉靖年间被洪水彻底冲毁后,数十年无人修缮。樊城城墙在很大程度上承担着防洪的功能,在被冲垮后,也未见如襄阳城老龙堤一般进行修护。究其原因,四库本《湖广通志》已给出答案:“然樊城溃,则襄城无恙,其利害之轻重又不可不审也。”为保襄城而舍樊城,应是樊城不修筑堤防的一种人为考量。

4.完成期。清道光四年(1824年)以前,樊城沿江堤应为自大码头至邵家巷的一段土堤。同治《襄阳县志》卷二《建置志》云:“樊城土堤,自道光四年以后,水扫北岸,逐年坍塌,居民苦之。”表明道光四年以前,樊城沿江筑有土堤。“八年冬,知府郑敦允改修石堤,自大码头至邵家巷,计四百余丈。”同治八年(1869年)至十二年又继续增修,最终形成自火星观至邵家巷的沿江长堤。时任襄阳知府郑敦允居功甚伟,他不仅组织将原樊城土堤改为石堤,还新修百余丈土堤。此时,樊城城墙虽在客观上依然具有防洪的作用,但不再扮演重要角色,樊城的防御体系与堤防体系实现了分离。

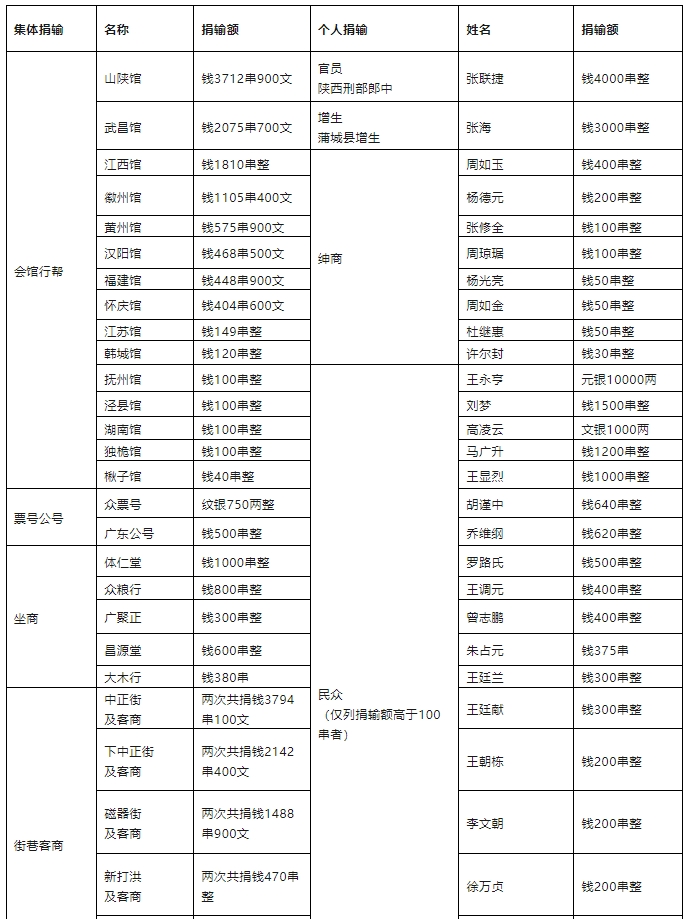

《樊城新堤记》载:“其地与襄阳相掎角,二城对峙,汉水中束,性浊且疾。唐邓之水复自唐白河南注,横截汉流,其波涛激射,为害尤烈。数十年来堤岸日圮,富庶渐减,守土者忧之,思建长堤以捍洪波,而苦于费之无出也。”樊城堤与樊城经济的发展息息相关,与樊城商业的每一位参与者息息相关,虽然政府“经费无出”,但“绅者、土著者、商者、贾者,腰金而好义者争先恐后,乃召土工、木工、石工、金工。”所以地方捐款是郑敦允主持所筑新堤的最重要的来源。

表1 道光十年(1830年)樊城筑堤工商业界捐输名单表

从上表可得:(1)捐款来源包括集体和个人两大部分。集体以工商业团体为主,包括会馆、票号、商业街铺及工厂等,另有宗教团体参与其中。集体捐款并非一次性完成,而是有两次,客商通过街巷或寺庙在第二次进行捐款,是相对特殊的群体,一定程度反映出客商对于樊城的归属感与责任感;个人则包括官员、增生、绅商和普通民众,即所谓的“绅者、土著者、商者、贾者”等,捐款数额虽多少悬殊,但参与阶层和人数众多,还出现同一家族多人捐款的现象。(2)捐款大部分来源于工商业团体及绅商个人,是堤费的主要来源,表明工商业团体及绅商阶层在樊城当地公共事务管理方面,发挥着较大的影响力。

清樊城沿江石堤的修筑体现出樊城地方上官民互动、官民配合的特色,是官督民修制度下的成果。官员作为组织者和监管者间接参与,绅商阶层则通过掌握财权而逐渐成为实际的控制者和管理者,宗教团体、普通民众则以或捐款、或投身一线的方式直接参与。这种互动与配合本质上是因为在相对分散的经济活动以外,存在着超越了家庭或小团体的合作需要,单独的家庭或团体无法抵御洪水以保证生产生活的稳定,需要诸种力量的“合力”来共同完成堤防建设;修筑大堤同时符合政府的利益需求,只有保证经济的繁荣,政府才会获得更多的税收,维持地方的稳定。

(三)“襄水之阳”——襄水与襄阳的关系

光绪《襄阳府志》卷二《山川》云:

襄水,即今襄渠,檀溪水之东南出者也。宜城涑水亦名襄水。《寰宇记》记曰:荆楚之地水驾山而上者,皆呼为襄水,其名无定。又陆澄之《地记》曰:襄阳有襄水。水出县西柳子山下,东为鸭湖,溪水自湖两分,一水东南出。应劭曰:城在襄水之阳,故曰襄阳。是水当即襄水也。(《水经注》)今檀溪水已涸,而襄水不改,城西南诸山之水皆归渠入汉。

襄水上游已经干涸,现仅存下游一段,称襄渠。襄阳城紧邻汉水,为何不以汉水命名,而选择以一条小水即襄水命名呢?

叶植先生对此问题有过讨论,他认为可能与当时的襄阳城与襄水的关系有关,即襄阳城与襄水关系更为密切,而离汉江较远,故未以汉阴之类的名字命名。不过当时的汉中地区已经有一个汉阴县存在,这也可能是襄阳没有被命名为汉阴的真正原因。叶植先生没有继续探究。我们认为这两种说法稍显牵强。相对于襄水,汉水与襄阳城的关系应当说更加紧密。根据相关考古发现证明两汉时期襄阳城内外人们居葬的高地较现在地表普遍低约3米。襄阳城内地表长高主要是人类活动堆积所致,城外则完全是汉江洪水泛滥所携带的泥沙淤积的结果。一方面历史时期的汉水泛滥,给两岸带来肥沃的土壤。另一方面襄阳百姓又要时刻防范洪水的侵扰。因此,我们不难发现,在历史时期乃至今日,汉江与襄阳的关系更为紧密。可以说,一方面汉江造就了襄阳,另一方面又威胁着襄阳的生存与发展。

对于其提出的第二种说法,通过传世文献我们不难发现,在汉代有诸多重名的县,如在《汉书·地理志》中,就有两个朝阳,南阳郡下,“朝阳,莽曰厉信”;济南郡下,“朝阳,侯国,莽曰脩治。”再如,《汉书·地理志》中记载,在九江郡和东海郡也都有曲阳县,应劭均注曰:“在淮曲之阳。”且襄阳在历史时期,也曾有“汉阴”之别称。如陆机《辨亡论》语:“魏氏尝藉战胜之威,率百万之师,浮邓塞之舟,下汉阴之众。”以“汉阴”代称襄阳;而《水经注》中亦有记述檀溪“北径汉阴台西”;尤以本土诗人孟浩然所作,如“余亦忘机者,田园在汉阴”等。

襄水流向示意图

通过对汉水沿岸城市的考察我们发现,凡是在汉水沿岸以河流命名的城市,都不曾以汉水来命名河流,而往往选择汉水的支流,即使有以汉水命名的地方,往往出现年代也比较晚,如汉阳。以下是几个典型例证:筑阳,《汉书·地理志》载:“筑阳,故榖伯国。莽曰宜禾。”颜师古注引应劭曰:“筑水出汉中房陵,东入沔。”颜师古曰:“在筑水之阳。”旬阳,《汉书·地理志》载:“旬阳,北山,旬水所出,南入沔。”旬阳位于旬水之北,故以旬水而得名。当然也有例外,如沔阳,《汉书·地理志》载:“沔阳,有铁官。”颜师古注引应劭曰:“沔水出武都,东南入江。”沔阳之所以以沔水而命名,相比有两个原因,一是沔阳周边除了沔水外,无其他河流经过。二是沔阳距离沔水发源地不是太远,这里的沔水属于汉水上游,沔水的河流不宽,且流量应当较小,故以沔水命名。另外还有一种可能就是,古代先民往往选择居住在河流北岸阳光充足,且距离水源较近的地方,因此,以“在某水之阳”命名的地名较多。我们通过对《汉书·地理志》与河流有关的地名进行分析,可以发现以某水之阳而命名的地方占绝大多数,达四十多个,而以某水之阴命名的地方仅有平阴、雕阴、灅阴三处。这或许是襄阳以襄水命名而不以汉水命名的一个原因。

综上所述,我们似乎可以认为襄阳之所以选择以襄水命名,而非汉水命名,其原因有二:一是中国古代尤其早期,一个地方以河流山川命名,选择哪条河流往往与该地方的统治能力以及时人对于自然实体的认知有关,襄阳在汉初之时,仅为一个小县城,其统治范围和权力有限,无法驾驭汉水那么大的一条河流,且时人对于汉水流域这一地理区域认知尚浅,没有完全认知的能力,故不以汉水命名,而是选择他们能够完全认知且与其生产生活较密切的襄水。二是古代先民往往选择居住在阳光充足,且距离水源较近的地方,因此,襄水以北便符合先民生存条件,既然如此,襄阳以襄水命名就不足为怪了。